现场概况-第三天 中美高级精神分析治疗师连续培训项目

现场概况-第三天

中美高级精神分析治疗师连续培训项目

(秋季班第四期毕业季)

转载自 武汉市精神卫生中心武汉心理医院

晨间演讲(一)

*初的了断:婴儿开始终生断奶过程中的*早体验

主讲:Karen Proner教授

翻译:周娟博士

开场

我希望这篇文章会被翻译得相对好一点。文章里引用了很多Donald Meltzer的文字。他的文字是非常诗意的。我不知道翻译成中文后,诗意会不会被保留下来。如果大家感兴趣,我很推荐大家去读Meltzer的文章,非常得有诗意。据我所知,Meltzer的文章还没有被翻译成中文。未来有机会,或许会有。

这篇文章看起来和我们的主题不太大相关。但是这篇文章讲的是生命的起初、断奶、分离。这是从另外一个角度来理解如何处理结束。我希望可以用这篇来丰富大家对结束的理解。

主要内容

“出生能被体验为一个序列或者是一种破裂,但也总是被那些抑郁的痛苦所伴随着,而那些痛苦正标志着我们的生命。 发生的审美冲突是从经验中学习的必要的矩阵。对这种冲突的容忍是自我力量的核心,也存在于比昂所谓的负性能力中。”这句话引自英国受训的美国精神分析师Donald Meltzer。

Donald Meltzer的美学冲突理论给克莱因发展理论带来了一个非常不同的侧重点。它以一种更积极的态度展现了精神生活的*开始的模样;保持了与挫折和缺陷作为发展的*初驱动力之间的距离。

他以卡夫卡式的方式描述了,与之相结合的出生的生理断奶的体验,“审美体验”,他后来将其描述为“被客体的美所陶醉”。有趣的是,他似乎并没有按照弗洛伊德的关于*初中间休止(caesura)的思路来考虑这个议题,弗洛伊德主要关注的是生理体验,和子宫环境的心理损失。但Meltzer认为这是一个出来到新世界的开始;一个客体关系的世界,他把这种种都看作是一场体验。

Meltzer促使我们想象美学的敏感性开始于子宫内的生活。这是一种关于子宫内生活的复杂性及其对宝宝想象力和探索能力和情绪反应的影响的意识,你可以完全围绕对客体对婴儿的影响,你可以真正想象一个新生儿配备了天生的潜在与客体产生关系的能力。他表明新生儿的非凡的审美的敏感性不仅是数量上的也是质量层面的。

Meltzer认为这是婴儿向前寻找的焦点。他推测,母亲的美使婴儿陶醉是他们**次的经历,他澄清这种美不是部分客体的体验(克莱因的分裂-偏执位态),但包括眼睛,气味,声音,触觉,节奏,所有的感觉拼凑在一起成为一个基础的整合,一个完整的经历。

新生儿孕育时就有着原始的符号形成和思维和情感体验的能力,因此影响着人格的发展。和Meltzer一样,我认为婴儿从内心世界中浮现出来,不仅是“痛苦和无助”,而且是“被外在世界的美所沉醉”的体验。这股力量太强大了,婴儿无法忍受太长时间,于是诉诸分裂过程来减少这段经历的影响,他把这段经历与梅兰妮·克莱恩的“偏执-分裂位态”的分裂联系起来。

……(案例省略)

Meltzer博士指出,使宝宝抑郁的是它不能探索为什么妈妈在那儿然后又不在了;能够做出预期表情的脸现在能做出意想不到的表情。“好的东西和坏的东西,她真的都给了然后拿走了”。它激起了想要看到内心的感觉。此外,抑郁是因为心中记住了同样的形象却试图探索其所有的特性,然后给它留下整个儿的谜团。正是那个母亲帮助了婴儿保留了回到这个谜团的可能性。

问答环节

学员提问:老师在案例中是如何感受并表达出房间是空的?

Karen教授:事实上,作为精神分析师,我们的**原则是利用病人的意象。这是病人的意象。实际上,无意识的恨、攻击之下,病人失去了与客体的连接。房间就会很空旷。我们可以看到,病人是非常分裂的——丈夫非常糟糕,情人非常理想。病人早期是有自恋的创伤,因为有被母亲抛弃的经历。Meltzer的理论描述给了我们一个很详细的原初好的客体的描绘。

我想再次澄清一下,Meltzer在的理论下,母亲的好与坏是一体的。而不像克莱因说的那样,好的客体和坏的客体是分开的。是因为婴儿无法处理这种神秘感,所以才将客体分裂开来。

晨间演讲(二)

与冻结的痛苦工作:个人/团体精神分析工作中的“终即是始”

主讲:Leonie Sullive教授

翻译:王卉

开场

各位学员,大家上午好,向大家问好。我首先想要对大家说的,我感到非常遗憾,不能够跟你们面对面地进行这一场学习,而且我想每一个不能够亲自来武汉和大家面对面学习的人,你们心中的这种遗憾,我在这里都能够感觉得到。我同样要向童俊教授表达我的感谢以及感谢童教授所带领的会务团队,能够创造这样的技术条件,让我们有机会在线进行相遇和学习,在虚拟的空间继续见面。而且这样的安排比面对面或者说比我亲自来到当地,对有些人来说也许更好,至少对于身处澳大利亚的我来说,尤其是如此。

疫情带来了许多的丧失以及悲剧,在我们心中激发起非常巨大的情感波澜。这些情感包括恐惧,包括愤怒,包括挫败感,包括无助,有一些失控的感受,我们现在依然还没有摆脱。我们原来以为理所当然生命中拥有的很多东西,现在对它们无法继续掌控。例如我上一次跟大家当面说下次再见的时候,我没有想到这一次的相会会是一个在线的形式,我当时对此还没有任何的所知。我们这一次在虚拟课堂上一起学习,我们再次相聚,这是我们所能够做到的,并且我们依然可以形成一个有功能的工作小组。我再一次强调这一点,我们是一个在一起共同工作的团队。

我们今天授课的标题是《与冻结的痛苦工作:个人/团体精神分析工作中的“终即是始”》,这个标题同样也是双关语,它也暗含着我们*后一次的学习变换了设置,变成了在线,它也想要激发大家这样一种思考,所有的精神分析师,他们的培训经历当中常常要以结束作为新的体验和新的起点。

我们的开始与结束

我更想用“结束”(ending),而不是“终结”(termination)一词,对于一些英语为母语的治疗师而言,后者与流产或终止妊娠有所关联。1988年,佩德(Pedder)指出这样一种过程,凭借这个过程,任何已经发展出一定程度亲密与重要性的关系都不会被轻易丢弃。这里所涉及到的“过程”,对特定的参与者或工作的一部分来说是独一无二的。在一个成功的训练中,比如我们的培训,或在一个治疗或体验式团体中,当参与者们停止见面之后,也同样会有一个持续的过程。这个过程发生在参与者的心智中,*重要的是他们会如何处理这些经验。

我们这个大团体

这个武汉的大团体是独一无二的,虽然每个小团体将会有持续的联系,但我们的大团体和它的任务会有一个明确的结局。这个大团体的成员数量及组成必定无法保持不变。当我说与我一起工作的人或团体开始的时候,对我来说,“我们的结束”有其特定的意义,因为它*终来自“我们的开始”,及所有介于其中的,包括我们如何通过这次全新的网络空间向我们的结束转化。

从结束回到开始

在某种程度上,本次讲座将共同尝试借鉴我们的经验。这不会是对1937年弗洛伊德《可终止与不可终止的分析》(Analysis Terminable and Interminable)一文的总结摘要。如果可以的话,请以小组的形式一起阅读一下这篇文章。但是,从这篇文章中,可以得出一个关于我们目前所处的位置的很重要的概念,即每一分析经验的转折点或极限。除了全新转化(new transformations)的无限可能,德西蒙(De Simone)还在《结束分析》(Ending Analysis)一文中写道:“关于可终止/不可终止的表述,包含了对分析过程连续/不连续性质的直觉。”她认为,在每一种情况下都需要指出哪些要素可以结束,哪些不能。

忍受痛苦的能力

在一些我在武汉所作的关于比昂的工作的讲座中,我描述了哈特曼(Hartman)在1964年提出的一个过程。“一个健康的人必须拥有忍受痛苦和变得抑郁的能力”。大量的知识和研究证明,这种能力是从反思自己心智状态中得到提升的。

观察的作用

作为一名精神分析师,我同时也在和团体工作,我对研究挫败与情感痛苦在不同阶段的呈现有极大的兴趣。随着叙事的展开,这一过程的进展与观察得以呈现,是分析师反思功能的一个可观察的方面。

反思功能

我们都知道,人们**次赴约过参加团体时,常常是在一种情绪痛苦或焦虑的状态下,但他们往往会用行动的故事和他们如何使用我们来表达这些情绪。“冻结的痛苦”可能不会出现在个人或团体工作的口语叙述的一部分之中。在工作的各个阶段,我们的任务是把情绪置于情境中,并与之对话。在我们的工作中,开始与结束都是独一无二的。对每一方来说,这是对这些阶段的意义的理解,是为经验赋予形态。例如,特定的某一位病人或一个团体对开始与结束的反应都有其独特且个性的特点,通常会随着叙事的展开而变得可以理解。同样的,本次培训结束后大家的反应也是如此,我们谁都无法预料。我们在网络上,而不是如我们期待的那样在同一个房间里,但我们的工作团体需要完成*后结束的任务。

作为即将结束的一部分,我们需要在心智空间中打开这些。在这个过程中,可能会揭示出我们和病人或团体的经验和精神功能的重要方面,如果在结束前就抛弃了分析任务或框架,那这些就会消失。

团体发展阶段

在(我们的)之前的讲座中,我已经陈述了前团体阶段,即“先备概念”(the preconception)的重要性。例如,在武汉,*初计划这次培训的想法和其他工作。当然,后来我们开始凝聚,学习彼此,了解彼此。在比昂的“工作团体”的概念中,“形成阶段”(forming)的任务或工作,如同我们在一开始的那张大团体的照片,这照片在我心中就像一个隐喻,传达出比昂“在任何特定时间点对人类心智极限的认识”。它也以具体的方式展现了极大的合作精神。作为一个大团体,这是我*初分享的许多宝贵的经验之一。在线上还涉及另一种前团体阶段,当然,当成为一个线上团体时,我们还需要再次形成与合作。

规范阶段与执行阶段

在武汉,我们都已经以自己的方式经历了这些团体的发展阶段。在我们体验式的“比昂”团体中,当我们在有意识地观察和思考这些阶段与其他的一些事情时,我们中的一些人已经把这当成了工作的一部分。我们可以预料到,我们可能需要重新经历这些阶段,以及所有因为这*后阶段线上工作会引起的事情。就隐私、保密与尊重差异达成协议,就像我们在一个房间里那样同等重要。

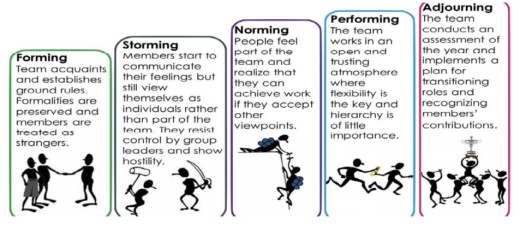

塔克曼(Tuckman)的团体发展阶段

下述图表描绘了在团体生活不同阶段一些可以观察到的行为。这个图表来自于一个组织设置,所以它使用了“团队”(team)这个词,而不是团体。当然,就像冰山的隐喻一样,潜藏在下面的东西也会影响和冲击所表达的东西。

形成阶段:团队成员认识并建立基本规则。形式得以维持下来,成员们仍被当做陌生人对待。

震荡阶段:成员们开始交流他们的感受,但仍视自己为个体,而不是团队的一部分。他们会对带领者的控制进行抵抗,并表现出敌意。

规范阶段:成员们感觉到自己是团队的一部分,并且意识到如果他们能接受其他的观点,他们就可以完成任务。

执行阶段:团队在一种开放且信任的氛围中工作,其中灵活性是关键,阶层则并不太重要。

终止阶段:团队会对这一年进行评估,并做出规划安排,以保证角色的转换和每位成员的贡献都能被看到。

阶段5-终止阶段

团体、个人治疗或培训结束时,希望是其任务或目标完成时。在这个时候,考虑人类的脆弱型是明智的,尤其是如果这段工作关系是非常亲密的。这样的结局可能会增加这种变化带来的威胁感和不安全感,而当早期焦虑浮现时,可能需要重新审视之前的阶段。这是*后一次修通的机会。

基本假设

......

对显而易见的进行思考

......

从经验中学习

......

与上一次讲座的联系

......

“冻结的痛苦”

......

其起源为何?

......

痛苦的转化如何发生

......

回到画板前/强大的工作力量

......

思想的理论

......

“从经验中学习”

......

分析关系的使用

......

病人M(案例省略)

.......

问答环节

学员提问1:关于对痛苦的对待*初是怎么形成的?

Sullivan教授:对痛苦的对待*初是怎么形成的,是在婴儿期间,婴儿在照料者不利的时候会很抓狂,这种感受是一种末日感,可能没有被很好地处理。对于我的病人M来说就是这样。“解离”和“疏解痛苦”这两个概念有一点点小小的区别,比如说忘记密码的病人,他们有点像解离,因为他们其实自己都完全意识不到自己做了什么,或者说正在发生着什么。但是对于M这样的病人来说,更多的是对痛苦的逃避和摆脱,这是一种人格结构特点,比如说M他会用攻击性来摆脱自身的焦虑。而我们知道,人在带有焦虑的时候,才会有可能去想下一步应该怎么做,这个是在焦虑情况下才会出现的思考,比如说刚才我掉线了,我很焦虑,但是我立刻就想,我赶快给你们发微信来沟通。疏解痛苦体验,就好像是去洗手间,把它们全部都扔掉、冲掉,这样的话他的经验不可能被思考、被转化或者是变为资源,我们也不能从这些体验中学习到什么,它就是一个快速的解决办法,可是这个痛苦会一次一次的卷土重来。

基本危机:非常严重的自恋障碍中,精神分析的技术问题

(Eleftheria(埃莱夫塞里娅)的案例)

主讲:Jannis S. Kontos教授

翻译:王晓彦

开场

在一开始我要先介绍一下我为什么要跟大家今天做这样的一个演讲,因为我想跟大家去介绍一个理念,就是有关于“负性的、缺席的母亲”这样一个概念。这是当今一位法国精神分析师安德烈·格林(Andre Green)提出的,他为精神分析引入了很多新的概念,可能他在美国并不是一位有名的精神分析师,可能对于多美国人来讲,并不知道他。但是在今天的话,我们会提到很多有关于“负性的、缺席的”这样一些概念。大概是在80年代的时候,他就从他的临床案例里提出了一个“ 死寂母亲”(dead mother)的概念。

因为我在督导一些中国同道的时候,我经常会听到在他们的案例里面会涉及到关于“负性”这样的一些词汇。所以,这是我想要来谈及一些有关于“负性”的理论以及一些案例,来解释一下这个“负性”到底是一个什么样的含义。负性,或者是消极的意思,它对应的是积极。

我今天演讲的题目是《基本危机:在非常严重的自恋障碍中,精神分析的技术问题》,然后在我的演讲里,我会谈到一个叫Eleftheria(埃莱夫塞里娅)的案例。Eleftheria,在希腊语里面的意思是自由。在这个案例里是这个病人的名字。

引言

众所周知,今天的临床现实中,我们基本上不再面临与受到禁止的(性)快感(俄狄浦斯情结)有关的阻抗(resistances)了,但常常却会遭遇关于创伤的阻抗,这些创伤涉及母亲的情感缺席,甚至母性的基本功能都不存在。安德烈·格林(Andre Green)(1986)通过详细描述“ 死寂母亲”(dead mother)综合症,建立了这种情境模型。这些病人为了精神生存而苦苦挣扎,并且持续面对着各种形式的恐惧(毁灭、破碎、非整合、与身体失去联系、残毁、沉淀、脱离现实)。温尼科特(Winnicott)称它们为原始痛苦(primitive agonies),比昂(Bion)为了进一步强调这种古老的恐惧,把它们称为无名惧怕(nameless dread)。我所指的是对于在分析中重新体验古老创伤——温尼科特(Winnicott)描述的(崩溃的恐惧, 1963)一种在自我形成之前经历的创伤,以便能够将它整合到心灵中。

这种类型的阻抗是一个全新的唯独(这就是为什么我把它称作“基本危机”),因为分析过程的终止或继续,取决于克服这种阻抗所面临的困难。在分析接近某个无意识丛的每一个时刻或所有时刻,这些困难的出现就揭露了古老创伤的内核,以及以浮现出令人难以置信的内容为特点:即与母亲的消极关系或者没有关系。因此,在这些基本危机时刻,这些病人觉得他们已经没有尚未失去的,或者从未得到过的东西可失去了,因此出现了终止分析的非常严重的危险。

Bion引入了灾难性变化(catastrophic change)的概念(1965, p. 8),导致了这样一种观点:改变本身,在它的无意识维度上没有丝毫令人向往之处,因为它导致了不平衡,以及整个心-身系统必然的结构重组。灾难性维度在每一个变化中表现为:一个人必须放弃一些曾经投注过(时间精力)和经过整合的东西,在这个意义上说,就是失去它,然后继续去做另一些事情,或者选择一些新的、未知的事情来做。在精神分析治疗中,患者本质上被要求去选择他们在诠释的那一刻只在意识层面上了解到的东西。任何未知事物都会导致害怕或恐惧,因此,一切形式的丧失都会导致抑郁反应。在我看来,所有关于阻抗的理论都建立在改变的维度之上。在我所提到的古老创伤的案例中尤其如此,在这些案例中,人们从未达到过平衡。

因此,在治疗过程中的改变时刻,从一种情境到另一种情境的过渡包括了一个假设的投注缺口,即一个负性中介空间(negative intermediate space),也就是一个深渊。如果精神分析师还没有作为一个“新客体”被整合进患者的心灵(Balint 1968, Loewald),那么患者就无法在心理上“保留”一个稳定的分析师的表征并改变立场。

我曾多次在某一类患者身上遇见过这种基本危机情境,出于临床原因,我称之为活死人(living-dead)。他们属于边缘病理谱系当中(自恋)缺陷*严重的临床类别。这类患者的特点在于,作为一种产生创伤和抑制成长的因素,母性心理病理的核心作用从(患者)出生就存在。格林(Green)谈到了“母性创伤”(maternal traumatism)和“母性贯注撤回的现实”(reality of maternal decathexis)。与此相关,Piontelli对怀孕期间母婴关系的研究表明,母体心理病理影响在胚胎阶段就已经存在了。

从母亲的角度来看,这些患者不应该“正常”存在。通常,通过幻想和欲望的发展所呈现出来的母亲在心理上的可用性,她的爱,是孩子的心理“正常”发展的前提。这些缺失导致了自恋投注和主体表征创造的失败。这被孩子体验为内部空间的缺失,如空虚或黑洞(Eshel 1998, Emanuel 2001)。因此,婴儿出生并发现自己处于负性原则(the principle of the Negative)的丛之中(Green 1993, 1997)。

“受孕”就是从消极开始的,即意味着“我不想要孩子”,或者“我不想要这个孩子”。这些母亲要么没有能力抚养孩子(比如精神失常、极度焦虑、不成熟等),要么由于个人原因(比如因为这个婴儿是个女孩)不能与某个孩子建立起积极的情感关系。在活死人的案例中,父亲要么参与(影响)了母亲的精神异常,要么缺席,至少在某种程度上,不能承担母亲的功能,就像治疗师需要做的那样。

我所说的消极是指比昂提到的“虚空”(no-thing)。这些孩子是一种不被接受、不受渴望的“事物”,因此是一种非关系(non-relationship),或者正相反,与不存在(non-existence)的“欲望”有关(在这种情况下,比昂说的是“虚无”(nothing))。母亲的死亡愿望通常以一种难以察觉的、不明显的攻击形式(冷漠)表达出来。我们在分析中遇到的精神异常是(主观上的)不存在或它的其他临床维度,如虚无、空虚、死亡、无意义(Grotstein 1990)。

与母亲的虚空关系涉及婴儿的两条发展路径。**个——“我不想要孩子”——意味着母亲没有投注,因此就是非关系。在实际中,这意味着一种技术层面的关系(technocratic relationship),即缺乏情感投注的身体护理。(在某些情况下,甚至身体护理都是由亲属或其他人提供的。)这是一种病理关系,由于缺乏母亲必要的情感卷入,不能分化,也不能进化。我认为病理关系是一种病理性融合(pathological fusion),因为婴儿的不成熟(或无助),因此仅限于对婴儿来说是绝对必要的,在临床实践中表现为个体紧紧抓住原始客体。母亲和她的情感主体性,即她的幻想和欲望完全不在场。对她来说,这只是一种功能性、执行力的融合。

母亲的情感缺失不允许分离和分化(的发生)。分离需要母亲的情感卷入,母亲借此才认识到婴儿情感依附的需要。因此,这是以她认同这个需要(帮助)的婴儿为前提的。这意味着,一般来说,分离只能发生于(我们)与一个已经对其进行过力比多投注并且因此而存在的人之间。对孩子来说,分离的前提是,存在着一个较为稳定的原始客体表征。分化也是以母亲的稳定表征为前提的,这样我(Me)就可以逐渐与非我(Not-Me)区分开来,并设法认同它。这意味着母亲作为一个人和她的母性功能都必须是稳定的——或者足够稳定。

第二种发展路径——“我不想要这个孩子。”——指母亲的拒绝,她无意识的死亡愿望(比昂的“虚无”),婴儿可能会被视为对母亲的威胁。在这种情况下,一些复杂和病态的事情发生了。如果我们接受比昂的提议,投射性认同是母亲和婴儿之间的沟通机制,那么就意味着母亲不仅只是简单地拒绝接受、涵容婴儿的投射性认同以“消化”并将这些内容返还给婴儿,而是以攻击性的反应拒绝了它们。母亲的这种遐想(reverie)是一种负性遐想(negative reverie)——具有攻击性,甚至是致命的。婴儿成为母亲遐想的消极产物的接受者。我想这就是温尼科特(Winnicott)所说的,就母亲这边而言,挑逗性的母亲(tantalizing mother)是*坏的病理情况。婴儿被要求把负性-攻击性的衍生物纳入他们不成熟的心智。然而,不言而喻的是,婴儿无法涵容和“消化”这些衍生物。这是比昂Bion提到的,容器(container)被涵容之物(the contained)破坏的情况之一。

埃莱夫塞里娅(Eleftheria)的案例

(省略......)

问答环节

学员提问1:什么是与俄狄浦斯情结相关的阻抗?什么是创伤的阻抗?

Jannis教授:其实我们通常说的俄狄浦斯情结相关的阻抗,它普通的意义是说在俄狄浦斯男孩和女孩他们想要相反性别的父母亲,但是他们要去对抗这样的想要(即寻求这种快乐的欲望),所以它是一种快乐的禁止。但是我在这篇论文的案例中说到的俄狄浦斯情结相关的阻抗,指的是这个病人他去重新体验“他被一个母亲拒绝,这个母亲不想要他,他有这样的一个母亲”的这种创伤。还有,其实我们是可以从病人的行为当中可以看出他的很多行为都表示着他是阻抗的,比方说他回避,比方说他没办法去修通,他缺席治疗,他保持沉默,等等,这些都是他的阻抗反应。

学员提问2:母亲的情感、主体性、幻想和欲望,这些是指什么?

Jannis教授:我想我可能是不是把问题说的有点太复杂了。其实我在这里指的是比昂他提出的“遐想”概念。母亲情感上的主体性,它包括了很多的方面,比方说母亲和婴儿关系里面充满了挑逗性。母亲情感的主体性取决于不同的时刻,比方说母亲在表现她对婴儿的爱或者关怀,或者她对孩子的幻想,或者她希望她的孩子成为一个怎么样的人等等。它是一个概括或者说它是一个统称,是指母婴之间的情绪关系、情感上的关系。在这里,母亲的情感主体性幻想和欲望指的是母亲对他孩子的爱。不只是爱,可能还包括母亲和孩子之间的情绪关系,还包括了母亲可能对孩子有感到愤怒,愤怒也包括在里面。

学员提问3:何为挑逗性的母亲?

Jannis教授:这里我说说我的理解,我这里说的一个挑逗性的母亲,她不是一个施虐的母亲,而我要用“情感上缺席的、冷漠的”这样的词汇来形容。有一个分析师,他有一个母婴关系的录像带,那么这个录像带里面我们会看到,母亲和她的孩子,他们坐在那里,这个孩子大概一岁的样子,坐在那里,然后年轻的妈妈就站在他孩子面前,然后对这个孩子说着一些非常温柔的、充满爱意的话,这个孩子坐在那,他看起来非常不舒服,他就不停地挥动着他的手,看得出来他很想要他的妈妈抱他,但是这个妈妈好像不理解孩子的意思,这样的行为大概持续了两分钟或者几分钟,然后妈妈一直在对她的孩子说这一些非常好听的话,态度也非常温和,但是他们之间是完全没有真正的一个连接的。所以几分钟之后,这个孩子他就把头就转开了。在画面上我们会看到这个孩子转过来,他脸上是没有任何情绪的。这就是我说的一个挑逗性的母亲所呈现出的一种状态。

— END —