孙飞宇长聘副教授授权刊登 | 本文2012年发表于《中国社会工作研究》第九辑

本文为同济“精神分析与人文”系列研讨会—10月25日“精神分析与社会学”主题研讨补充资料(主讲:孙飞宇长聘副教授)

精神分析百年——一个社会学的视角[1]

北京大学社会学系 孙飞宇

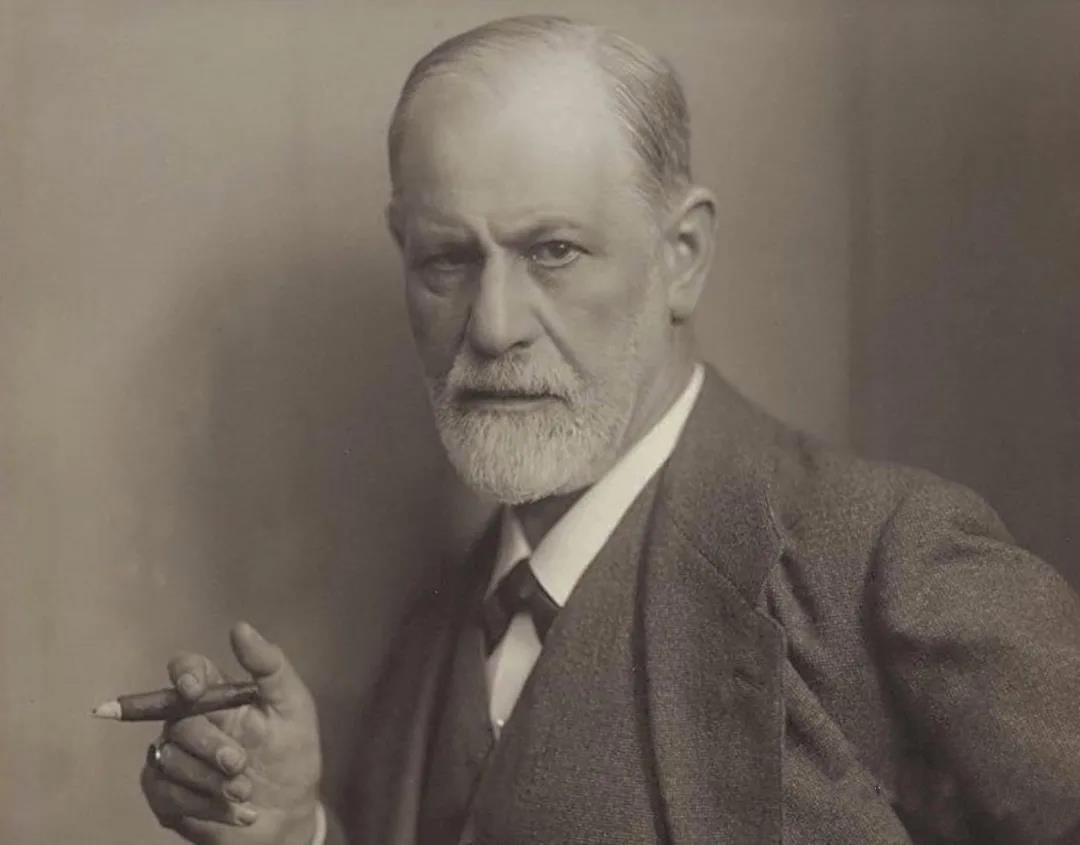

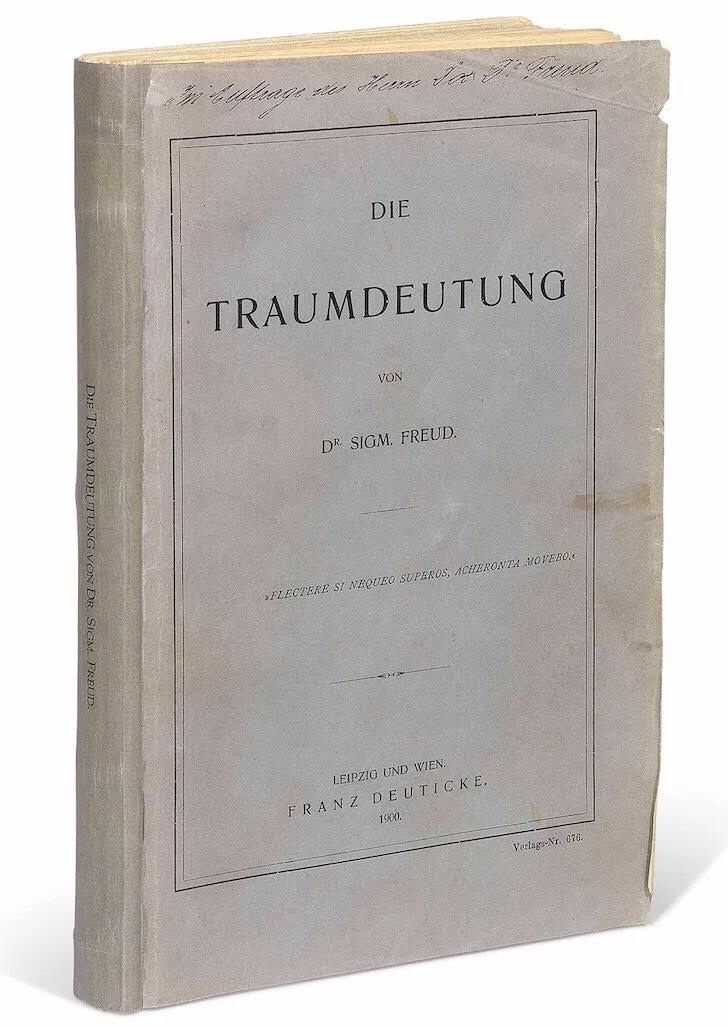

本文从社会学的视角出发,首先概要梳理了以弗洛伊德为代表的经典精神分析在其基本理论要点和临床技术方面的社会理论意涵。进而,以马克思主义和女权主义与精神分析的互动为基本线索,本文讨论了精神分析运动与社会学之间在不同的地域文化与历史背景下的发展情况。*终,本文试图提出对这一思想史的演变历程在今天的现实意义的讨论。这一讨论并非旨在给出答案,而是希望能够提出一些供学界进一步加以讨论的问题。 西格蒙德·弗洛伊德 (Sigmund Freud, 1856—1939)作为人类在二十世纪所收获的*为重要的几种知识进展之中的两种,精神分析运动与社会学自身的发展之间的隐秘关联,从来都未被社会思想史的研究传统所忽视。对于社会思想的阅读者和研究者而言,精神分析运动对于当代与现代社会学的影响,远非只是某**派或者某一个理论家可以概括。社会学作为一门学科在近现代社会之中的兴起,自然有其深刻的政治-社会历史背景与思想史传统的渊源。而几乎同时出现的精神分析运动,与社会学之间的渊源,也绝非只能用巧合来解释。弗洛伊德及其开创的精神分析运动,虽然并未被一般标准的社会学理论教材纳入视野之中,不过,对于社会理论的阅读者和研究者而言,弗洛伊德却的的确确是一个无处不在的“幽灵”。在许多社会理论家看来,弗洛伊德的经典精神分析作品本身,即为非常重要的社会学理论(马尔库塞,1987:20;Hughes,1958:125;),而更为重要的是,这一判断,并非仅仅指向弗洛伊德后期对于人类文明与宗教的讨论。作为韦伯的同时代人,弗洛伊德的学术兴趣,堪称与韦伯一致,都集中在“人类如何成为其现在之所是的伟大问题”(Hughes, 1958:)。而弗洛伊德用以理解人及其与世界之关系的核心概念官能征(neurosis),也已经为今天的身体社会学与家庭社会学提供了极为坚实的基础。由于对于人类心灵及其与社会之间互动关系的持续不断地深刻考察,精神分析运动自其诞生百年以来的努力,早已经充分体现在各种取向截然不同的社会理论之中。无论是在法兰克福学派那里,还是在帕森斯那里,抑或是在诸多的现代/后现代的社会理论之中,如果没有精神分析的纬度,则我们对它们的理解不会完整。正如福柯在为《反俄狄浦斯》一书所作的开篇序言中所说:“在1945-1965年间(我指的是欧洲),横亘着某种正确的思维方式,某种政治话语的样式,某种知识分子伦理学。人们不得不去亲近马克思,人们不能够偏离弗洛伊德太远。而且,人们还不得不对符号系统———能指———表示出*大的敬意。这三方面的要求奇怪地盘踞了写作和言说的领域,成为广为接受的衡量个人及其时代的真理。”(福柯:2000)福柯并非以全面肯定的态度写下的这段话,已经表达出了精神分析在现/当代社会与政治思想之中的地位。本文无意、亦无能力对庞大的精神分析传统及其影响做一个系统的梳理。事实上,精神分析在二十世纪的影响无远弗届,早已经成了现代文化的一部分。而弗洛伊德所开创或发展的若干概念,无论是否被误读,亦早已进入普通人的日常生活。所以本文的努力,除了以社会学的视角来重新解读弗洛伊德的经典精神分析理论之外,仅试图对精神分析运动与其它的思想学派,尤其是社会思想所发生的碰撞与交融,做一简单的梳理。通过这一梳理,来看西方社会学视角下的精神分析运动的进展,对于我们当下社会学与社会工作研究的一些启发。弗洛伊德从不仅以医生自居。与精神分析有关的学界传统也从不做此断言。在思想史的传统中,弗洛伊德也从未被局限于精神分析运动的隐秘领域内。无论是布朗所谓的“对人类现状所作诊断的一个组成部分”(Brown, 1959 ),还是奥尼尔所说的“这一惊世骇俗的,混杂着艺术与科学的,并且如此切近于戏院剧场的弗洛伊德流派”(O’Neill, 2001)等等判断,都将弗洛伊德本人的工作放置在了西方悠久的宗教、哲学与文学传统之中来理解。弗洛伊德的工作,尽管面向十分丰富,却可以用“神经官能症”(neurosis)这一概念来加以理解[2]。在十九世纪后半夜,亦即弗洛伊德成长过程中所面对的维也纳与欧洲,是一个启蒙及其理性已经建立起自身的合法性,而马克斯·韦伯所谓的铁笼意向与卡尔·马克思所谓的异化,亦已经成为现实的历史时代。不过,这却也同时是一个上帝渐行渐远,人类自身必须担当起自身的立法者之命运的时代。几个世纪以来,欧洲的知识分子们所孜孜以求、甚至通过法国大革命和工业革命为代表的大规模运动所表达出来的,对于理性、自由、科学、进步等美好理念的追求,似乎在十九世纪末、二十世纪初遭遇到了前所未有的挫折。十九世纪的欧洲,占据主导地位的精神状态是积极向上和一往无前的激情。但是在这个世纪末,当涂尔干的法国在大革命百年之后依然面临着重建道德秩序的难题,当韦伯的新教教徒在未能建立起与新时代相应的确定性时便已陷入了铁笼桎梏的时候,欧洲人开始反思现代社会这一巨大的历史变迁,以及与之相关的种种问题。在这样一个欧洲此前从未经历过的时代里,新的道德秩序如何可能,现代人又该如何来理解和处理自身的命运这类问题,不仅仅困扰着经典社会学家们,也同样困扰着其他的思想家们。作为欧洲文化艺术中心重镇的维也纳,在当时也面临着同样的问题。维也纳的自由主义思潮比欧洲其它国家来的都要晚一些,却更早地陷入了危机——真正的立宪政府仅仅从1860年持续到了1900年(休斯克,2007)。所以休斯克认为,弗洛伊德在1900年发表的那本《梦的解析》中,频频提到自己的幼年,通过梦的经验,将自己幼年的愿望带入了20世纪初的维也纳,实际上是对于他在童年时所遭遇到的自由主义的美好回忆和向往。不过,在本文看来,以《梦的解析》为起点而建立起自己精神分析王国的弗洛伊德,对于梦的解释所表达出来的意图,绝非仅限于此。正如休斯克本人所说,在此时的维也纳,弥漫着一种“求新”的精神状态,无论是在建筑、在艺术还是在哲学上,都有一种要求与其先辈们不再相同的要求,而在这一点上,弗洛伊德堪称代表。西格蒙德·弗洛伊德著 《梦的解析》(1900年**版)在此前出版的《癔症研究》(Studies on Hysteria)一书之中,弗洛伊德已经表达出了他与他的导师之一的沙可(Charcot)之间的不同。弗洛伊德并不想做一名纯粹意义上的“现代医生”。当现代医学在通过将人的身体彻底客观化而作为医学进步的表征之时,弗洛伊德却发展出一种在现代医学看来是特立独行的治疗方式:力图将病人的身体重新放回到其文化和历史中,从病人的生活史和经验中发现疾病的意义,通过叙述来达到自我的重新理解和发现,并达致治疗的目的。从其诊所工作的一开始,弗洛伊德就已经清楚展现除了身体社会学的实质。在1904年发表的《论心理治疗》一文中,弗洛伊德将自己的治疗历程分为了三个阶段:催眠治疗阶段,暗示阶段以及分析阶段。在《癔症研究》一书中,我们可以清晰在“安娜·O”和“卡萨琳娜”两个案例之中,发现弗洛伊德在的在这三个阶段之间的过渡。在说明自己为何从前两个阶段逐渐转变为*后一个阶段的时候,弗洛伊德明确指出,前两个阶段都并不关心官能症的“起源,强度,与病症的意义”,而是相反,将暗示的内容强加给了病人(Freud,1963:67)。与此不同,分析治疗“并不寻求添加或引入任何新鲜的东西,而是要去除某物,要带出某物;为了这一目的,它要关注病症的起源,以及它要去除的病理学观念的心理背景”(Freud, 1963:67)。弗洛伊德以理解入手来诊断、治疗患有官能症的病人。在他几乎所有案例的之中,病症,以及被秉承着理性精神的现代思想家和科学家们所忽略的各种“无意义”的人类现象(包括梦、口误、笑话等等)都被描述为另外一种“语言”。对它们的理解,弗洛伊德认为,不能仅从意识层面上来进行,而是要从意识之外的人类存在性来寻求。而这一点,与精神分析技术的不断发展有着密切的关系。在其中后期的《超越快乐之原则》一文中,弗洛伊德认为,精神分析在其*初,不过是一种发现患者的无意识材料,并运用这些材料与患者沟通的工作。换句话说,精神分析在其*初,原本是一种解读的艺术(an art of interpreting)。但是由于解读并不能够解决临床问题,所以精神分析的方法论马上提出了下一个要求:“要求病人证实分析师从病人自身的记忆中所做的构建”(Freud, 1984: 288)。这意味着病人需从理智和意识的层面上,认同医师对于自己的理解与解读。正是在这一点上,福柯将弗洛伊德放置在了漫长的精神病运动的巅峰(Taylor,2009: 117)。在现代医学要求现代的行动者将身体交付给医学系统之后,精神分析又要求其将心灵完全交付给专家。在丧失了对于身体的解读权之后,现代人又丧失了对于自己的生活之意义的解读权[3]。但是这一要求必然会引起患者的抵抗—所以这一艺术在弗洛伊德那里就变成了如何面对病人的抵抗或者移情(transference),尽快地揭示出病人的抵抗所在,以便让他放弃抵抗的技术。但是弗洛伊德随后发现,这一方法不能够让无意识材料有效地转化为意识材料。而这一点是整个治疗的核心理念所在—病人所忘记的,可能恰恰就是*为关键的部分。所以在官能症中,一个病人的表现往往是不由自主地去重复那些被他抑制掉的材料—这种重复就是病症—并且*终会将其当做新鲜的行动,而不是“属于过去的回忆”—而后面这一点才是弗洛伊德真正希望病人认识到的。所以医师的真正任务在于,将尽可能多的材料放入回忆的通道,而只允许尽可能少的材料出现在重复之中。弗洛伊德的这一技术主张,与他一直坚持并反复证明过的观点密不可分:无意识的存在。对于他来说,启蒙以来欧洲思想运动的基本柱石之一,即意识(我思)的可靠性,实际上有极大的问题。弗洛伊德在此提出了两种极为大胆的观点。首先是,弗洛伊德认为,“意识可能不是精神进程中*为普遍的性质,而只是其中的一种特别的功能”(Freud, 1984: 295)。其次,弗洛伊德以著名的骑手与马的比喻表明,意识与无意识之间在力量上有着的巨大差别(Freud, 1984:364)。在弗洛伊德这里,受到约束的神经状态(the bound state),作为第二进程,是属于意识的,而大量不受约束的,属于无意识范畴的来自于身体内部之的“冲动”,是身体的初级进程(primary state)。不过,初级进程在生活之中必然不能被完全满足。这样不满的欲望与某些创伤性的经验,在被抑制(repressed)进入无意识之后,会以遗忘的形式被遮蔽。但是遗忘并不代表消失。弗洛伊德在此提出了与康德相左的观点:无意识的精神进程是无时间性的(timeless)。康德认为,时间与空间乃是“思想的必要形式”,但是在弗洛伊德看来,时空不过只描述了感觉意识的特点,而无意识并“不是按时间次序排列的,即时间不会以任何方式改变它们,时间的概念也不能用在它们之上”(Freud, 1984: 299)。不为时间所动的无意识材料仍存在于无意识之中,并不断试图冲破审查机制而进入意识的层面。一旦这一存在遭遇到了新近发生的类似创伤,它就会被重新唤醒。不过,由于审查机制的存在,它们仍然无法顺利进入意识层面,无法以记忆和语言等理性方式表达出自己。所以,在弗洛伊德看来,这些无法以理性的方式表达出自己的存在,必然会通过病征的方式来表达。所以病征在这里具备了用以理解病人之生活史与相关社会历史的符号性意义。主客体之距离和内外之差别,在弗洛伊德这里被彻底摈除:身体不外乎世界,世界也不外乎身体。正如存在主义分析学派的代表人物宾斯万格所说,若要以存在主义现象学的的视角来看,则“自身和世界实际上是彼此互换的概念”(宾斯万格,2012:247)。弗洛伊德由此开启了以身体来理解社会世界——亦即身体社会学的可能性。但是如何理解在治疗过程之中这种重复的强迫,也就是病人的抵抗呢?在治疗中,病人的抵抗并非来自无意识。被抑制掉的材料,即无意识,与抵抗毫无关系。恰恰相反,无意识的特征之一就在于其充沛的活力对于抑制的反抗—力图冲破封锁,达到意识的层次,或者是以某种其它的方式表达出来。治疗中所遭遇到的抵抗的来源,和抑制的来源是一样的,都是位于无意识与意识之间的“审查机制”所致。根据弗洛伊德的第二地形学,自我的大部分都是无意识。这是其核心的部分。而其小部分则是前意识(preconscious),所以患者的抵抗行为,来自于病人的自我。而重复的强迫,则归因于被抑制的无意识材料。无意识能够通过这种符号——实际上是其语言之一——将自己表达出来,往往要归功于治疗使得抑制松弛了。病人的自我对于治疗所进行的抵抗,正是基于快乐原则的自发反应:它不愿将自己曾经历过的痛苦再来一遍。而弗洛伊德的诊所工作的努力却试图以现实的原则,来促成对于这一痛苦经验的再理解和妥善安置。这一理解,直接关涉到了弗洛伊德关于家庭灵魂的政治经济学。要理解从身体社会学向家庭社会学的过渡,则必须要以弗洛伊德对现代人的判断为基础。弗洛伊德在其诊所工作之中发现,发生于精神治疗之中的强迫性重复,与发生于儿童身上的重复性要求[4]极其相似。如上所述,诊断中的患者以儿童式的重复所表达出的,他们早年被压抑的记忆痕迹,属于原初进程。它们以各种各样自由的、满足想象中的愿望的方式出现在梦里,或者是症状中。这种重复,和上面讲的儿童式的重复一样,都表达出了一种具有“恶的”特征的本能性。那么这一强迫性的重复和本能性是如何联系在一起的呢?弗洛伊德认为,他在这里发现了一种事先从未被人提及的根本性的东西,一种出于身体的器官生活内部,亟欲回归原始状态的本能(Freud, 1984: 308-309)。这是弗洛伊德一个非常大胆的发现。弗洛伊德自己也承认这一发现对于常识经验的挑战性。因为在启蒙与工业革命之后,追求变化和和达尔文式的发展观,几乎已经被认为是一种人类的本能。而弗洛伊德却推理出了一种基于身体层面的“保守性(conservative nature)”。不过,如果我们只考虑这一保守的本性,那么将无法解释人类文明的进展。无论是自然意义上的人还是文化意义上的人,发展至今天的“文明”状态,显然有更为复杂的因素在起作用。正是这些因素,使得回归原始状态的这种冲动转移至其他方面:在达致死亡的目的之前,需要经历各种进程——即生活。人活着,不仅是一种死亡的过程,还有爱欲,或力比多,都同样是人之存在的表达。由此,弗洛伊德将人之存在理解为爱欲与死欲之间的二元对立。而这二者之间的关系,即构成了生活本身。这一弗洛伊德式生活的核心结构,即为著名的俄狄浦斯情结。而这一结构,实际上并非仅指向家庭。儿子与父亲之间的认同(identification)与因这一认同而产生的种种爱恨情仇,固然早已成为家庭社会学的基本讨论范畴。不过,在我们看来,这一讨论还有着更为深广的社会学意涵。如前所述,卡尔·休斯克在其著名的研究维也纳历史的著作《世纪末的维也纳》之中,曾如此描述弗洛伊德时代的维也纳知识分子的精神气质:“思想创新者们,在音乐和哲学上、在经济和建筑上、当然还在精神分析上,都或多或少地故意斩断他们同历史的维系,尽管历史观乃是培养了他们的19世纪自由主义文化的核心。”(休斯克,2007)这样一种求新的精神气质,在许多思想史家看来,代表了启蒙以来现代人的基本精神气质:一种基于理性的自信心和求新求变的、对于未来的渴望(柏林,2002;鲍曼,2000;)。列奥·施特劳斯曾用“古典人与现代人之争”来总结这一时期的思想纷争,并认为,就此而言,“现代性的本质就是‘青年造反运动’,其根源就在由马基雅维里开端的西方现代性对西方古典的反叛,因为‘现代反对古代’正就是‘青年反对老年’”(甘阳,2002:P8)在这一思想背景之下来考察弗洛伊德的官能症,或者作为其核心的俄狄浦斯情结,我们的问题必然会指向这一概念从身体社会学到家庭的政治社会学的**个深层意涵:弑父所代表的,正是施特劳斯所发现的现代性原则。从滕尼斯和韦伯的种种著述之中,我们可以清晰地发现这一现代性的种种表达:与历史的断裂,对于传统权威的反抗。历史与传统不再成为道德的源泉,恰恰相反,未来和青年成为了希望,并因此而获得价值。

西格蒙德·弗洛伊德 (Sigmund Freud, 1856—1939)作为人类在二十世纪所收获的*为重要的几种知识进展之中的两种,精神分析运动与社会学自身的发展之间的隐秘关联,从来都未被社会思想史的研究传统所忽视。对于社会思想的阅读者和研究者而言,精神分析运动对于当代与现代社会学的影响,远非只是某**派或者某一个理论家可以概括。社会学作为一门学科在近现代社会之中的兴起,自然有其深刻的政治-社会历史背景与思想史传统的渊源。而几乎同时出现的精神分析运动,与社会学之间的渊源,也绝非只能用巧合来解释。弗洛伊德及其开创的精神分析运动,虽然并未被一般标准的社会学理论教材纳入视野之中,不过,对于社会理论的阅读者和研究者而言,弗洛伊德却的的确确是一个无处不在的“幽灵”。在许多社会理论家看来,弗洛伊德的经典精神分析作品本身,即为非常重要的社会学理论(马尔库塞,1987:20;Hughes,1958:125;),而更为重要的是,这一判断,并非仅仅指向弗洛伊德后期对于人类文明与宗教的讨论。作为韦伯的同时代人,弗洛伊德的学术兴趣,堪称与韦伯一致,都集中在“人类如何成为其现在之所是的伟大问题”(Hughes, 1958:)。而弗洛伊德用以理解人及其与世界之关系的核心概念官能征(neurosis),也已经为今天的身体社会学与家庭社会学提供了极为坚实的基础。由于对于人类心灵及其与社会之间互动关系的持续不断地深刻考察,精神分析运动自其诞生百年以来的努力,早已经充分体现在各种取向截然不同的社会理论之中。无论是在法兰克福学派那里,还是在帕森斯那里,抑或是在诸多的现代/后现代的社会理论之中,如果没有精神分析的纬度,则我们对它们的理解不会完整。正如福柯在为《反俄狄浦斯》一书所作的开篇序言中所说:“在1945-1965年间(我指的是欧洲),横亘着某种正确的思维方式,某种政治话语的样式,某种知识分子伦理学。人们不得不去亲近马克思,人们不能够偏离弗洛伊德太远。而且,人们还不得不对符号系统———能指———表示出*大的敬意。这三方面的要求奇怪地盘踞了写作和言说的领域,成为广为接受的衡量个人及其时代的真理。”(福柯:2000)福柯并非以全面肯定的态度写下的这段话,已经表达出了精神分析在现/当代社会与政治思想之中的地位。本文无意、亦无能力对庞大的精神分析传统及其影响做一个系统的梳理。事实上,精神分析在二十世纪的影响无远弗届,早已经成了现代文化的一部分。而弗洛伊德所开创或发展的若干概念,无论是否被误读,亦早已进入普通人的日常生活。所以本文的努力,除了以社会学的视角来重新解读弗洛伊德的经典精神分析理论之外,仅试图对精神分析运动与其它的思想学派,尤其是社会思想所发生的碰撞与交融,做一简单的梳理。通过这一梳理,来看西方社会学视角下的精神分析运动的进展,对于我们当下社会学与社会工作研究的一些启发。弗洛伊德从不仅以医生自居。与精神分析有关的学界传统也从不做此断言。在思想史的传统中,弗洛伊德也从未被局限于精神分析运动的隐秘领域内。无论是布朗所谓的“对人类现状所作诊断的一个组成部分”(Brown, 1959 ),还是奥尼尔所说的“这一惊世骇俗的,混杂着艺术与科学的,并且如此切近于戏院剧场的弗洛伊德流派”(O’Neill, 2001)等等判断,都将弗洛伊德本人的工作放置在了西方悠久的宗教、哲学与文学传统之中来理解。弗洛伊德的工作,尽管面向十分丰富,却可以用“神经官能症”(neurosis)这一概念来加以理解[2]。在十九世纪后半夜,亦即弗洛伊德成长过程中所面对的维也纳与欧洲,是一个启蒙及其理性已经建立起自身的合法性,而马克斯·韦伯所谓的铁笼意向与卡尔·马克思所谓的异化,亦已经成为现实的历史时代。不过,这却也同时是一个上帝渐行渐远,人类自身必须担当起自身的立法者之命运的时代。几个世纪以来,欧洲的知识分子们所孜孜以求、甚至通过法国大革命和工业革命为代表的大规模运动所表达出来的,对于理性、自由、科学、进步等美好理念的追求,似乎在十九世纪末、二十世纪初遭遇到了前所未有的挫折。十九世纪的欧洲,占据主导地位的精神状态是积极向上和一往无前的激情。但是在这个世纪末,当涂尔干的法国在大革命百年之后依然面临着重建道德秩序的难题,当韦伯的新教教徒在未能建立起与新时代相应的确定性时便已陷入了铁笼桎梏的时候,欧洲人开始反思现代社会这一巨大的历史变迁,以及与之相关的种种问题。在这样一个欧洲此前从未经历过的时代里,新的道德秩序如何可能,现代人又该如何来理解和处理自身的命运这类问题,不仅仅困扰着经典社会学家们,也同样困扰着其他的思想家们。作为欧洲文化艺术中心重镇的维也纳,在当时也面临着同样的问题。维也纳的自由主义思潮比欧洲其它国家来的都要晚一些,却更早地陷入了危机——真正的立宪政府仅仅从1860年持续到了1900年(休斯克,2007)。所以休斯克认为,弗洛伊德在1900年发表的那本《梦的解析》中,频频提到自己的幼年,通过梦的经验,将自己幼年的愿望带入了20世纪初的维也纳,实际上是对于他在童年时所遭遇到的自由主义的美好回忆和向往。不过,在本文看来,以《梦的解析》为起点而建立起自己精神分析王国的弗洛伊德,对于梦的解释所表达出来的意图,绝非仅限于此。正如休斯克本人所说,在此时的维也纳,弥漫着一种“求新”的精神状态,无论是在建筑、在艺术还是在哲学上,都有一种要求与其先辈们不再相同的要求,而在这一点上,弗洛伊德堪称代表。西格蒙德·弗洛伊德著 《梦的解析》(1900年**版)在此前出版的《癔症研究》(Studies on Hysteria)一书之中,弗洛伊德已经表达出了他与他的导师之一的沙可(Charcot)之间的不同。弗洛伊德并不想做一名纯粹意义上的“现代医生”。当现代医学在通过将人的身体彻底客观化而作为医学进步的表征之时,弗洛伊德却发展出一种在现代医学看来是特立独行的治疗方式:力图将病人的身体重新放回到其文化和历史中,从病人的生活史和经验中发现疾病的意义,通过叙述来达到自我的重新理解和发现,并达致治疗的目的。从其诊所工作的一开始,弗洛伊德就已经清楚展现除了身体社会学的实质。在1904年发表的《论心理治疗》一文中,弗洛伊德将自己的治疗历程分为了三个阶段:催眠治疗阶段,暗示阶段以及分析阶段。在《癔症研究》一书中,我们可以清晰在“安娜·O”和“卡萨琳娜”两个案例之中,发现弗洛伊德在的在这三个阶段之间的过渡。在说明自己为何从前两个阶段逐渐转变为*后一个阶段的时候,弗洛伊德明确指出,前两个阶段都并不关心官能症的“起源,强度,与病症的意义”,而是相反,将暗示的内容强加给了病人(Freud,1963:67)。与此不同,分析治疗“并不寻求添加或引入任何新鲜的东西,而是要去除某物,要带出某物;为了这一目的,它要关注病症的起源,以及它要去除的病理学观念的心理背景”(Freud, 1963:67)。弗洛伊德以理解入手来诊断、治疗患有官能症的病人。在他几乎所有案例的之中,病症,以及被秉承着理性精神的现代思想家和科学家们所忽略的各种“无意义”的人类现象(包括梦、口误、笑话等等)都被描述为另外一种“语言”。对它们的理解,弗洛伊德认为,不能仅从意识层面上来进行,而是要从意识之外的人类存在性来寻求。而这一点,与精神分析技术的不断发展有着密切的关系。在其中后期的《超越快乐之原则》一文中,弗洛伊德认为,精神分析在其*初,不过是一种发现患者的无意识材料,并运用这些材料与患者沟通的工作。换句话说,精神分析在其*初,原本是一种解读的艺术(an art of interpreting)。但是由于解读并不能够解决临床问题,所以精神分析的方法论马上提出了下一个要求:“要求病人证实分析师从病人自身的记忆中所做的构建”(Freud, 1984: 288)。这意味着病人需从理智和意识的层面上,认同医师对于自己的理解与解读。正是在这一点上,福柯将弗洛伊德放置在了漫长的精神病运动的巅峰(Taylor,2009: 117)。在现代医学要求现代的行动者将身体交付给医学系统之后,精神分析又要求其将心灵完全交付给专家。在丧失了对于身体的解读权之后,现代人又丧失了对于自己的生活之意义的解读权[3]。但是这一要求必然会引起患者的抵抗—所以这一艺术在弗洛伊德那里就变成了如何面对病人的抵抗或者移情(transference),尽快地揭示出病人的抵抗所在,以便让他放弃抵抗的技术。但是弗洛伊德随后发现,这一方法不能够让无意识材料有效地转化为意识材料。而这一点是整个治疗的核心理念所在—病人所忘记的,可能恰恰就是*为关键的部分。所以在官能症中,一个病人的表现往往是不由自主地去重复那些被他抑制掉的材料—这种重复就是病症—并且*终会将其当做新鲜的行动,而不是“属于过去的回忆”—而后面这一点才是弗洛伊德真正希望病人认识到的。所以医师的真正任务在于,将尽可能多的材料放入回忆的通道,而只允许尽可能少的材料出现在重复之中。弗洛伊德的这一技术主张,与他一直坚持并反复证明过的观点密不可分:无意识的存在。对于他来说,启蒙以来欧洲思想运动的基本柱石之一,即意识(我思)的可靠性,实际上有极大的问题。弗洛伊德在此提出了两种极为大胆的观点。首先是,弗洛伊德认为,“意识可能不是精神进程中*为普遍的性质,而只是其中的一种特别的功能”(Freud, 1984: 295)。其次,弗洛伊德以著名的骑手与马的比喻表明,意识与无意识之间在力量上有着的巨大差别(Freud, 1984:364)。在弗洛伊德这里,受到约束的神经状态(the bound state),作为第二进程,是属于意识的,而大量不受约束的,属于无意识范畴的来自于身体内部之的“冲动”,是身体的初级进程(primary state)。不过,初级进程在生活之中必然不能被完全满足。这样不满的欲望与某些创伤性的经验,在被抑制(repressed)进入无意识之后,会以遗忘的形式被遮蔽。但是遗忘并不代表消失。弗洛伊德在此提出了与康德相左的观点:无意识的精神进程是无时间性的(timeless)。康德认为,时间与空间乃是“思想的必要形式”,但是在弗洛伊德看来,时空不过只描述了感觉意识的特点,而无意识并“不是按时间次序排列的,即时间不会以任何方式改变它们,时间的概念也不能用在它们之上”(Freud, 1984: 299)。不为时间所动的无意识材料仍存在于无意识之中,并不断试图冲破审查机制而进入意识的层面。一旦这一存在遭遇到了新近发生的类似创伤,它就会被重新唤醒。不过,由于审查机制的存在,它们仍然无法顺利进入意识层面,无法以记忆和语言等理性方式表达出自己。所以,在弗洛伊德看来,这些无法以理性的方式表达出自己的存在,必然会通过病征的方式来表达。所以病征在这里具备了用以理解病人之生活史与相关社会历史的符号性意义。主客体之距离和内外之差别,在弗洛伊德这里被彻底摈除:身体不外乎世界,世界也不外乎身体。正如存在主义分析学派的代表人物宾斯万格所说,若要以存在主义现象学的的视角来看,则“自身和世界实际上是彼此互换的概念”(宾斯万格,2012:247)。弗洛伊德由此开启了以身体来理解社会世界——亦即身体社会学的可能性。但是如何理解在治疗过程之中这种重复的强迫,也就是病人的抵抗呢?在治疗中,病人的抵抗并非来自无意识。被抑制掉的材料,即无意识,与抵抗毫无关系。恰恰相反,无意识的特征之一就在于其充沛的活力对于抑制的反抗—力图冲破封锁,达到意识的层次,或者是以某种其它的方式表达出来。治疗中所遭遇到的抵抗的来源,和抑制的来源是一样的,都是位于无意识与意识之间的“审查机制”所致。根据弗洛伊德的第二地形学,自我的大部分都是无意识。这是其核心的部分。而其小部分则是前意识(preconscious),所以患者的抵抗行为,来自于病人的自我。而重复的强迫,则归因于被抑制的无意识材料。无意识能够通过这种符号——实际上是其语言之一——将自己表达出来,往往要归功于治疗使得抑制松弛了。病人的自我对于治疗所进行的抵抗,正是基于快乐原则的自发反应:它不愿将自己曾经历过的痛苦再来一遍。而弗洛伊德的诊所工作的努力却试图以现实的原则,来促成对于这一痛苦经验的再理解和妥善安置。这一理解,直接关涉到了弗洛伊德关于家庭灵魂的政治经济学。要理解从身体社会学向家庭社会学的过渡,则必须要以弗洛伊德对现代人的判断为基础。弗洛伊德在其诊所工作之中发现,发生于精神治疗之中的强迫性重复,与发生于儿童身上的重复性要求[4]极其相似。如上所述,诊断中的患者以儿童式的重复所表达出的,他们早年被压抑的记忆痕迹,属于原初进程。它们以各种各样自由的、满足想象中的愿望的方式出现在梦里,或者是症状中。这种重复,和上面讲的儿童式的重复一样,都表达出了一种具有“恶的”特征的本能性。那么这一强迫性的重复和本能性是如何联系在一起的呢?弗洛伊德认为,他在这里发现了一种事先从未被人提及的根本性的东西,一种出于身体的器官生活内部,亟欲回归原始状态的本能(Freud, 1984: 308-309)。这是弗洛伊德一个非常大胆的发现。弗洛伊德自己也承认这一发现对于常识经验的挑战性。因为在启蒙与工业革命之后,追求变化和和达尔文式的发展观,几乎已经被认为是一种人类的本能。而弗洛伊德却推理出了一种基于身体层面的“保守性(conservative nature)”。不过,如果我们只考虑这一保守的本性,那么将无法解释人类文明的进展。无论是自然意义上的人还是文化意义上的人,发展至今天的“文明”状态,显然有更为复杂的因素在起作用。正是这些因素,使得回归原始状态的这种冲动转移至其他方面:在达致死亡的目的之前,需要经历各种进程——即生活。人活着,不仅是一种死亡的过程,还有爱欲,或力比多,都同样是人之存在的表达。由此,弗洛伊德将人之存在理解为爱欲与死欲之间的二元对立。而这二者之间的关系,即构成了生活本身。这一弗洛伊德式生活的核心结构,即为著名的俄狄浦斯情结。而这一结构,实际上并非仅指向家庭。儿子与父亲之间的认同(identification)与因这一认同而产生的种种爱恨情仇,固然早已成为家庭社会学的基本讨论范畴。不过,在我们看来,这一讨论还有着更为深广的社会学意涵。如前所述,卡尔·休斯克在其著名的研究维也纳历史的著作《世纪末的维也纳》之中,曾如此描述弗洛伊德时代的维也纳知识分子的精神气质:“思想创新者们,在音乐和哲学上、在经济和建筑上、当然还在精神分析上,都或多或少地故意斩断他们同历史的维系,尽管历史观乃是培养了他们的19世纪自由主义文化的核心。”(休斯克,2007)这样一种求新的精神气质,在许多思想史家看来,代表了启蒙以来现代人的基本精神气质:一种基于理性的自信心和求新求变的、对于未来的渴望(柏林,2002;鲍曼,2000;)。列奥·施特劳斯曾用“古典人与现代人之争”来总结这一时期的思想纷争,并认为,就此而言,“现代性的本质就是‘青年造反运动’,其根源就在由马基雅维里开端的西方现代性对西方古典的反叛,因为‘现代反对古代’正就是‘青年反对老年’”(甘阳,2002:P8)在这一思想背景之下来考察弗洛伊德的官能症,或者作为其核心的俄狄浦斯情结,我们的问题必然会指向这一概念从身体社会学到家庭的政治社会学的**个深层意涵:弑父所代表的,正是施特劳斯所发现的现代性原则。从滕尼斯和韦伯的种种著述之中,我们可以清晰地发现这一现代性的种种表达:与历史的断裂,对于传统权威的反抗。历史与传统不再成为道德的源泉,恰恰相反,未来和青年成为了希望,并因此而获得价值。

弗洛伊德在此处的研究对于埃利亚斯后来的社会学名篇《文明的进程》有着极为深远的影响(Elias, 1994, P.249)。与这一观念相关的,是现代社会之中占据主导地位的进步观和线性历史。作为“文明”的代表,现代人以一整套逻辑体系对于美、清洁和秩序等概念做出了垄断性的定义。与之相对应的,是与科学技术的内在逻辑相结合而发展出来的“进步”概念。针对这样的观念,弗洛伊德曾在《一种幻觉的未来》一文之中,明确声称自己“不屑于区分文化(culture)与文明(civlization)”这两种观察者的角度(Freud,1985: 184)。尽管他也承认科学技术的发展对于现代社会的重要性,但是弗洛伊德同时明确指出,现代的科学技术无法在实质意义上帮助人类实现快乐(Freud,1985)。他的一个著名的比喻就是:科学技术的发展虽然使得人类貌似在地球上无所不能,已经使得人类“变成了某种配假肢的上帝”,并因此而“仪态威严”,但是“这些器官并非真正长在他的身上,并会让他不时烦恼”。(Freud,1985:280)。现代社会并无法避免苦难。弗洛伊德首先用以解读生命、生活的意义的原则就是他著名的快乐原则。快乐原则在弗洛伊德这里意味着,人作为一种身体的动物,只能够从一种比较和冲突的状态中获得快乐的感受。不存在真正纯粹的快乐。比较起来,苦难反倒是一种更易于获得的体验,无论这种体验是来自于我们的易朽的身体之痛苦,还是自然世界的危险,还是,可能是*重要的,我们与他人之社会、政治、家庭关系,换句话说,还是人的政治性生活所带来的痛苦。(Freud, 1984)追求快乐,和避免痛苦,作为一个个体力比多的经济学问题,并无一个黄金法则,每个人都有适合于自己的不同的方法。但是无论如何,对于上述三种痛苦的来源,总有一些普遍的法则可以考察,尤其是第三种。弗洛伊德强调第三种乃是因为它往往易于为人们所否认。人们一般认为现代社会或者家庭的演变能够增进人的福祉,而非痛苦。但是弗洛伊德从人的心理构造出发,提出了一个更为悲观的观点:我们的文明,需要在很大程度上为我们的苦难负责。因为在弗洛伊德看来,文明的基本前提除了“为了控制自然诸种力量,以及为了从自然中获取可以满足人类需求的财富,人们所获得知识与能力”,还包括:“为了调整人们彼此间的关系,尤其是可用的财富的分配,而出现的必要的规则” (Freud, 1985: 189)。在弗洛伊德式的文明进程中,爱欲与必然性(Eros and Ananke),或者说,快乐原则与现实原则,乃是两条必不可少的基本原则。但是无论是在原始的部落家庭,还是在一个初具规模的社会群体之中,或者在任何一个文明的进程里,这两者之间都会出现矛盾。矛盾在于,既然弗洛伊德以力比多的经济学原则来理解家庭成员之间的“爱”,那么这种力比多经济学的基本原理即是稀缺性(scarcity)。这种稀缺性必然使得一个社会成员在自我、家庭和社会整体之间做出选择。面对《圣经·利未记》里上帝经典的教诲,即:爱邻如己[5]。弗洛伊德给出了一个经典的霍布斯式的反问:既然我的爱是有限度的,那么我为什么要牺牲掉给我的家人的爱,而去爱一个陌生人呢?如果我把自己对于家人的爱给了一个陌生人,那么这对我的家人是公平的吗?甚而,弗洛伊德经由主体间沟通的不可信任性认为:“这一陌生人,不仅一般来说不值得我的爱;我必须坦诚,他更应该获得我的敌意,甚至是痛恨”(Freud, 1985: 300)。所以无论是就力比多的经济学来说,还是就文明因自身的进展而给予个体的欲望限制(法律,规范,习俗,图腾,禁忌)而言,弗洛伊德都毫无意外地成为了一个霍布斯主义者,也即,他毫无意外地发现了个体的反社会性:“并非人性本善,而社会令其腐化,而是人是反常性的,而社会要对其监禁。” (Rieff: 1959: 221)。弗洛伊德的这一文明定义意味着,社会学的个体行动者,无论角色是父亲还是儿子,都必须首先牺牲自己的一部分欲/愿望(desire/wish),然后才可能作为一个文明人生存在现代社会里。进而,文明不仅仅抑制了个体的性欲,还抑制了他的攻击性,或者说反社会性。所以,对于弗洛伊德来说,现代人的不快乐也就不难理解了。社会的行动者必须要以或多或少的快乐,来换取安全。此即弗洛伊德所谓的快乐原则和现实原则的基本联系。这两者之间的矛盾,也即自我的生存原则与力比多的满足需求之间的矛盾,就成为了现代性官能症的基本结构。但是文明如何来控制个体行动者的反社会性呢?弗洛伊德在此引入了“罪恶”和良心的概念。这两种概念来自于两个个类似并且互相关联的结构:自我(ego)与作为外在性权威之代表的超我(super ego)之间的关联。什么是“坏的”(bad)?“坏的”就是一个人失去被爱的可能性,尤其是失去被以父母为原型的权威所爱(救赎)的可能性。通过认同(identification)的方法,孩童成功地将外在的权威内化成自我的超我。而超我所带来的,则是个体的自我监督。这一自我监督一方面将个体时刻置于紧张的状态,而另一方面,也也因此而避免了失去父母(在新教教徒那里则是上帝)之爱的可能性。而这一整套的心理结构体系,也是弗洛伊德进一步讨论个体与文明之间关系的线索。

弗洛伊德在此处的研究对于埃利亚斯后来的社会学名篇《文明的进程》有着极为深远的影响(Elias, 1994, P.249)。与这一观念相关的,是现代社会之中占据主导地位的进步观和线性历史。作为“文明”的代表,现代人以一整套逻辑体系对于美、清洁和秩序等概念做出了垄断性的定义。与之相对应的,是与科学技术的内在逻辑相结合而发展出来的“进步”概念。针对这样的观念,弗洛伊德曾在《一种幻觉的未来》一文之中,明确声称自己“不屑于区分文化(culture)与文明(civlization)”这两种观察者的角度(Freud,1985: 184)。尽管他也承认科学技术的发展对于现代社会的重要性,但是弗洛伊德同时明确指出,现代的科学技术无法在实质意义上帮助人类实现快乐(Freud,1985)。他的一个著名的比喻就是:科学技术的发展虽然使得人类貌似在地球上无所不能,已经使得人类“变成了某种配假肢的上帝”,并因此而“仪态威严”,但是“这些器官并非真正长在他的身上,并会让他不时烦恼”。(Freud,1985:280)。现代社会并无法避免苦难。弗洛伊德首先用以解读生命、生活的意义的原则就是他著名的快乐原则。快乐原则在弗洛伊德这里意味着,人作为一种身体的动物,只能够从一种比较和冲突的状态中获得快乐的感受。不存在真正纯粹的快乐。比较起来,苦难反倒是一种更易于获得的体验,无论这种体验是来自于我们的易朽的身体之痛苦,还是自然世界的危险,还是,可能是*重要的,我们与他人之社会、政治、家庭关系,换句话说,还是人的政治性生活所带来的痛苦。(Freud, 1984)追求快乐,和避免痛苦,作为一个个体力比多的经济学问题,并无一个黄金法则,每个人都有适合于自己的不同的方法。但是无论如何,对于上述三种痛苦的来源,总有一些普遍的法则可以考察,尤其是第三种。弗洛伊德强调第三种乃是因为它往往易于为人们所否认。人们一般认为现代社会或者家庭的演变能够增进人的福祉,而非痛苦。但是弗洛伊德从人的心理构造出发,提出了一个更为悲观的观点:我们的文明,需要在很大程度上为我们的苦难负责。因为在弗洛伊德看来,文明的基本前提除了“为了控制自然诸种力量,以及为了从自然中获取可以满足人类需求的财富,人们所获得知识与能力”,还包括:“为了调整人们彼此间的关系,尤其是可用的财富的分配,而出现的必要的规则” (Freud, 1985: 189)。在弗洛伊德式的文明进程中,爱欲与必然性(Eros and Ananke),或者说,快乐原则与现实原则,乃是两条必不可少的基本原则。但是无论是在原始的部落家庭,还是在一个初具规模的社会群体之中,或者在任何一个文明的进程里,这两者之间都会出现矛盾。矛盾在于,既然弗洛伊德以力比多的经济学原则来理解家庭成员之间的“爱”,那么这种力比多经济学的基本原理即是稀缺性(scarcity)。这种稀缺性必然使得一个社会成员在自我、家庭和社会整体之间做出选择。面对《圣经·利未记》里上帝经典的教诲,即:爱邻如己[5]。弗洛伊德给出了一个经典的霍布斯式的反问:既然我的爱是有限度的,那么我为什么要牺牲掉给我的家人的爱,而去爱一个陌生人呢?如果我把自己对于家人的爱给了一个陌生人,那么这对我的家人是公平的吗?甚而,弗洛伊德经由主体间沟通的不可信任性认为:“这一陌生人,不仅一般来说不值得我的爱;我必须坦诚,他更应该获得我的敌意,甚至是痛恨”(Freud, 1985: 300)。所以无论是就力比多的经济学来说,还是就文明因自身的进展而给予个体的欲望限制(法律,规范,习俗,图腾,禁忌)而言,弗洛伊德都毫无意外地成为了一个霍布斯主义者,也即,他毫无意外地发现了个体的反社会性:“并非人性本善,而社会令其腐化,而是人是反常性的,而社会要对其监禁。” (Rieff: 1959: 221)。弗洛伊德的这一文明定义意味着,社会学的个体行动者,无论角色是父亲还是儿子,都必须首先牺牲自己的一部分欲/愿望(desire/wish),然后才可能作为一个文明人生存在现代社会里。进而,文明不仅仅抑制了个体的性欲,还抑制了他的攻击性,或者说反社会性。所以,对于弗洛伊德来说,现代人的不快乐也就不难理解了。社会的行动者必须要以或多或少的快乐,来换取安全。此即弗洛伊德所谓的快乐原则和现实原则的基本联系。这两者之间的矛盾,也即自我的生存原则与力比多的满足需求之间的矛盾,就成为了现代性官能症的基本结构。但是文明如何来控制个体行动者的反社会性呢?弗洛伊德在此引入了“罪恶”和良心的概念。这两种概念来自于两个个类似并且互相关联的结构:自我(ego)与作为外在性权威之代表的超我(super ego)之间的关联。什么是“坏的”(bad)?“坏的”就是一个人失去被爱的可能性,尤其是失去被以父母为原型的权威所爱(救赎)的可能性。通过认同(identification)的方法,孩童成功地将外在的权威内化成自我的超我。而超我所带来的,则是个体的自我监督。这一自我监督一方面将个体时刻置于紧张的状态,而另一方面,也也因此而避免了失去父母(在新教教徒那里则是上帝)之爱的可能性。而这一整套的心理结构体系,也是弗洛伊德进一步讨论个体与文明之间关系的线索。弗洛伊德并未止步于上述讨论。家庭社会学仍有其进一步的第二意涵。从其前期著作到1930年代末*后一部著作《摩西与一神教》,弗洛伊德始终相信,在人类社会中,家庭政治无法被超越。就社会学的讨论层面而言,弗洛伊德更是强调,在自然状态与要求有议会民主的市民社会之间,并不会有什么差异。在他的《图腾与塔布》一书中,弗洛伊德描述了从尚无实质文明要素的原始家庭到“以兄弟联合的形式”(Freud, 1985: 290)而存在的初级社群生活的转变。在这一过程中,塔布仪式(taboo-observances)成为了原始人类的首条律令。塔布意味着所有被认作是神秘力量的“媒介或者源泉”之物。这一神秘力量能够经由无生命的客体而被传递。(Freud, 1960:20)。由此神秘属性,它还衍生出自己的禁令性质。*终,它同时体现了“神圣”、“超越日常”以及“危险”,“不洁”和“怪异”的意涵。(Freud, 1960: 22)。这三种性质带来了塔布的本质特征:触摸恐惧。这一特征被弗洛伊德认为是禁令原则以及塔布-官能症的核心。

在从原始家庭向社群生活的转变过程中,两条基本原则始终如一地发挥着作为文明基本驱动力的功能:爱欲—意为爱的力量以及“让男人不愿被剥夺掉其性客体”的力量;以及死之本能(Ananke)—意味着工作的必要性,以及外部客观世界所产生的必要性(Freud,1985: 290)。伴随着这两种基本原则,来自于性的欲望,带着其破坏律令的愿望,在社会层面上带来了经典的俄狄浦斯情结。对弗洛伊德来说,俄狄浦斯情结乃是“所有官能症的根源”(NormanO. Brown: 1985: 6)。正是以俄狄浦斯情结为代表的爱之关联(或者说情感关联emotionalties),“构成了群体精神的实质”。这一情感关联的本质,也同样存在于社会和历史层面上的大众与其领袖的关系中:另一个层面的俄狄浦斯神话。从《图腾与禁忌》一书的行文逻辑可以明显发现,在诸子联合以弑父之后,由于自恋式的对于父亲的认同,他们并无法完成卢梭所力主的契约论行动:以平等的身份来订立契约,以处理社会和政治事务。在经历了短暂的潜伏期之后,在貌似平等的诸子之中,必定会出现新一代的领袖,以及服从这一领袖的众多臣民。因此,在弗洛伊德看来,由于自恋的男性(Narcissism Man)永远不会长大成熟,因此男权政治的人类历史并不存在任何可能性,可以超越婴孩式的依靠或者政治威权主义的复制。换言之,历史永远不断地在重复自身。这是弗洛伊德的群体心理学的基本论断。在弗洛伊德之后,弗洛伊德的学生赖希所作的《法西斯主义的大众心理学》研究,以及霍克海默与阿多诺所做的关于“权威人格”(authoriahtorian personality)的研究,均与受此极大影响。在弗洛伊德看来,这正是上述强迫性重复的社会-政治版本。精神分析治疗中病人的移情现象,即某种想要重复痛苦经验的冲动,同样也可以在正常人那里、进而在人类整体层面上看得到。弗洛伊德将其看做是一种命运官能症(fate neurosis):即受难者的命运是循环的——他会一次又一次地遭遇到同样的灾难。由此弗洛伊德提出了一种完全不同于达尔文的人类学观点,一种对于“发展”这个词的全新的挑战:人的自然性,不会随着时间的推移而达到越来越高的层次—哪怕人类的确存在进化现象,那也是由于多种因素共同作用的结果,而绝非我们的自然性单独导致。事实上,我们的自然性不可能带来这样的结果。自然性也不可能天然地带来人类在文明程度上的进展和伦理道德上的升华。在弗洛伊德的概念体系之中,当然有少数人会成功地使得自己的本能升华,从而为人类的文化和文明带来巨大的成就,但是这一类人实属少数。对于弗洛伊德来说,能否把握过去的事情,能否把握住一个活的自我,是能否在我们这个时代有意义地生存的关键。弗洛伊德的诊所技术的社会学意涵,就在于我们如何去把握,以及以何种意义体系来理解过去,从而使得我们可以获得一种对于当下的自我有意义的把握。弗洛伊德的诊所中集中体现了人类的痛苦,矛盾和生活的彷徨,尤其是在新时代来临之时,人类在心灵上的困顿和不安。倘若在他的作品中只有疾病及其治疗的历史,而非病人和社会的历史,那我们就不会有“这一惊世骇俗的,混杂着艺术与科学的,并且如此切近于戏院剧场的弗洛伊德流派的创造”(O’Neill, 2001)。弗洛伊德诊所是一座伟大的社会学剧场。无数的理解社会学案例在此出演。同时作为导演和演员的弗洛伊德,让他的病人们讲述他们自己的故事——他们有声音,有激情,有故事。很难说弗洛伊德自己在这一幕幕戏剧之中,扮演的究竟是主角还是配角。不过,可以肯定的是,弗洛伊德在案例研究中所呈现给我们的戏剧也隶属于更广泛意义上的西方文学戏剧:从《圣经》到易卜生的传统(奥尼尔,孙飞宇:2012)。所以,对于像萨特这样的戏剧家来说,或者是对于我们任何后来的评论家,比如西苏(Cixous)对多拉[6]的评论来说,弗洛伊德自己在演出中的演出,是已经“在那里”了。”这一剧场的意涵不止体现于弗洛伊德通过治疗帮助病人重新把握他们的生活。弗洛伊德对于我们心灵的解读实际上本身就有着现实的政治意涵。例如,在本雅明看来,弗洛伊德在“快乐的原则”中提出了意识、无意识的区别之一,就在于意识负有一种外壳(shield)的职责,也就是缓冲外部世界的刺激。在现代社会,尤其是在劳工社会中,一方面,机械对于个体的影响就在于日复一日的刺激称为了固定的训练。由此产生了马克思所谓的异化。而在异化的过程中,个人与其周围的传统和经验世界,和他的生活分离开来、孤立开来。个体由此在被异化的意识之中丢失了自我,失去了以“经验”来重塑自我和通话周围世界的可能性。但这仍然是我们理解弗洛伊德的一个方面而已。本雅明几乎是*早地将马克思主义的传统与弗洛伊德结合在一起的作家。他以一种寓言的形式,使得弗洛伊德的心灵地形学(topology of the mind)与马克思对现实的批判结合在了一起:“一个直接的结果即是上层与基础的关系不再被视作被决定与决定的关系,而是一个意识与无意识的关系。一种分层,一种再现。这种再现也不仅仅是或不完全是反映论的再现,而是当弗洛伊德说‘梦是被压抑的欲望的扭曲的再现’时的那个再现。”(张旭东,1989:22)所以在这里,弗洛伊德的诊所剧场中所上演的,不仅是个人的生活故事,也是那个时代里整个世界的故事。弗洛伊德在他的诊所中,同时既是这一出戏剧的观众,又是一个伟大的剧场演员。他既是剧中人,又是局外人—他的诊所本身就是一个剧场。他和他所参演的剧中剧,同时构成了他那个时代的*为紧张,也是*为的实质部分。在他的演出中,他借用和解释了《俄狄浦斯》中的一句台词:“他解答了狮身人面兽斯芬克斯的谜语,他是*有智慧的人”。这句话在弗洛伊德那里,代表着我们整个时代的困境。我们每个人,尤其是现代人,自以为自己身处现代的智慧之下,自以为自己知道所有关于人生、生活和世界的奥秘,并因此而成为了世界之王。但实际上,每个人都不过是俄狄浦斯的现代翻版:在自以为有智慧的同时,我们茫然无知地走在自己的命运的路上。现代人作为俄狄浦斯的命运仍在,无尽的命运链条并未因为现代的出现而有所中断。油画《俄狄浦斯和斯芬克斯》(法 古斯塔夫·莫罗 1864)在《何谓欧洲知识分子》一书中,德国思想家勒佩尼斯如此描述欧洲历史上的知识分子:这是一种可以获得忧郁症的人。只有知识分子才会获得忧郁症。换句话说,这一疾病带有自我的优越性,带有对常人的俯视性视角。不过,在现代社会,当意识哲学兴起,每一位常人都不得不以舒茨式的手头库存知识(knowledge at hand)和方法论来处理个人与世界之间关系的时候,亦即当每一个常人都成为知识分子,成为韦伯式或者涂尔干式的独立个体的时候,忧郁症开始以官能症的方式大规模爆发,开始成为现代人的基本特征。弗洛伊德正是在这一背景下出场的。在他的演出中,他通过聆听的方式,将每个个体、患病的俄狄浦斯,还原为具体生活中的个体,以此来“纾解”生活在遭遇到社会、政治和时代变迁的过程中的困境。这一工作,打破了启蒙以来的诸位理想主义者们的梦想和现代人的骄傲,重新讨论了人类的心智和社会政治进步的可能性。而在对于现代人的自我认识上,则以一种心灵的解剖学,拓宽了之前狭隘的现代人的自我偏见。如前所述,本文并无意对于精神分析运动内部各个流派之间复杂而又精妙的关系,做出巨细无遗的描述,而只关注其中的社会学意涵。事实上,正如弗洛伊德自己所阐发的俄狄浦斯情结之中的寓意一样,弗洛伊德的诸多弟子均在一定程度上“叛离”了弗洛伊德的主张,这其中即包括许多尝试将社会学的思路与精神分析结合在一起的讨论。弗洛伊德本人在后期的确力图将自己的精神分析理论扩展到对于文化/文明的分析。例如,在《文明及其不满》一文的*后,弗洛伊德指出,类似的情况在所谓的“文化共同体”之中也存在着。个人在与文化的关系之中所感受到的挫败感,在整体层面上也存在着。正如弗洛伊德所说:“这一‘文化的挫败’主宰着人类社会关系中的大片领域”。(Freud,1985:286-287)而此种“文化的挫败”,意味着一种对于社会官能症的分析的潜力。在《文明及其不满》一书的末尾,弗洛伊德曾经做出过猜测,认为如果我们可以将文明进展与个体之间的互动关系应用到文明的一部分与文明整体的关系讨论之中,那是否可以认为文明的某部分也具有官能症的特征?在这一方面,在社会思想史的传统之中,*为直接的努力,当属法兰克福学派,尤其是马尔库塞的工作。尽管在马尔库塞之前,弗洛姆已经明确地将精神分析的范畴与社会-历史范畴结合起来,对于精神分析与现代资本主义的隐秘关联做出了相当程度的分析(弗洛姆,1988),清楚地指出了力比多与生产力及社会发展之间的关系,并且明确将弗洛伊德的力比多概念放置在了社会学的分析框架之下。不过,在这一分析的*后,弗洛姆也明确指出,精神分析如果说有危机,则真正的危机在于“生命本身的危机”(弗洛姆,1988:170)。而在这一点上,存在主义通过精神分析的结合,已经做出了许多有意义的讨论。这一哲学传统与精神分析的汇流,被认为既具备着同样的历史与文化方面的起源背景,又与其它在早期脱离了弗洛伊德主义的流派不同,而可能“给出一种对处于危机之中的人所面临的所有情境之基础的现实的理解”(梅,2012:8)。不过,马克思主义传统对于弗洛伊德的理解和解读,一度也曾被社会—历史纬度的缺乏所困扰,但是这一传统迅速通过社会性分析找到了出路—对现代资本主义及中产阶级的分析(Brenkman,1987: 142)。在这一努力中,无论是阿多诺、霍克海姆还是马尔库塞,都发现了弗洛伊德式的俄狄浦斯情结的新版本。[7]其中尤以马尔库塞的努力*为引入瞩目。马尔库塞将马克思主义传统之中的异化概念与爱欲进行了颇具创造性的结合。与爱欲在现代生产条件下的变化直接相关,马尔库塞这一结合使得他获得了对文明与性之间冲突的新版本:“性与文明之间的冲突,随着支配的进展而展现开来”(Marcuse, 1955: 42)。现代社会同时发展出了与自身相符的爱欲发展阶段与原则。于其中,个体的身心全部服从于生产的首要性。而个体也毫无意外地整合进这一社会的整体性之中。其结果,在马尔库塞看来,则是拟态(mimesis):个体对于社会整体的认同(Marcuse,1964:10)。 值得指出的是,马克思主义的传统与精神分析的结合,与美国有着极为密切的关系。这一点并非偶然。自从弗洛伊德1909年赴美国克拉克大学演讲之后,美国社会与学界对于精神分析的接受程度,就出乎意料地要好于欧洲。精神分析哲学对于社会科学方面的影响,在美国也要早于英国(Bocock, 1976; 1983)[8]。美国学界在二战之后对于弗洛伊德的重读也与社会学有着直接的关系。在当时,这一重读的意义并不仅限于拓展社会学的领域,还拓宽了美国自身偏狭的自我认同(O’Neill,2001)。就前者而言,帕森斯那种涂尔干式的文化理论必然为弗洛伊德的认同理论留下余地。尽管在心理-历史层面上,弗洛伊德有关宗教作为强迫性官能症的概念与帕森斯有关宗教自由发展的概念以及资本主义在现代个体主义中进展的概念格格不入,但是帕森斯也因其自身在社会化方面的分析需要,而受到了弗洛伊德影响。比如,他会运用弗洛伊德式的心理构成来面对社会-心理以及心理-文化系统。就后者而言,这一重读与美国在二战期间的作为直接相关。二战期间的流亡知识分子浪潮,大部分皆以美国为目的地。这其中既包括了诸多的科学家,也包括了诸多批判性的马克思主义者以及弗洛伊德主义者——这一点对于六十年代以来在盎格鲁-美利坚盛行的学界传统(Jay, 1973; Slater, 1977)有着重要的影响。而其中的代表,即为一种形式复杂的,在社会科学与文化分析方面都极具影响力的西方马克思主义传统。当然,马克思与弗洛伊德的结合并非易事。它需要同时对精神分析和马克思主义进行同等的深度反思。所以政治六十年代的美国,这一结合在很大程度上沦为了学生们身体政治的载体。而在理论层面上,在这一反思中产生的“弗洛伊德-马克思主义(Freudo-Marxism)”的核心,则是要将政治革命缩略为性革命的诱惑(Chasseguet-Smirgeland Grunberger, 1986)。这就要求有另外两种尝试:将经济视为历史性匮乏的源泉,以及将家庭视为与之相应的性抑制之源泉(O’Neill,2001: 116)。但是,简单地将性(sexuality)从(布尔乔亚)家庭中解放出来,并不会让弗洛伊德与马克思走得更近。在将二者结合在一起的努力中,我们重又回到了文明的问题(Tester,1992),或者说人性本质的问题:人性是植根于生物性的?或者其生物性是可以修改的?人性是反社会的,即,人在社会中是不快乐的,还是社会化的人性及其升华证明了人性不过是第二种性质?以上也正是马尔库塞(1955),布朗(Brown)(1959)以及菲利普·瑞夫(Rieff)(1959; 1966)等人在其一系列的工作中所处理的问题。另外,从瑞夫到拉什(lasch)的工作,也充分表明了弗洛伊德的家庭社会学在当代社会学之中的持续发展:社会化功能从家庭向科层化社会的移置(Rieff,1966; Lasch, 1979)。当然,如果要在这一研究序列之中加上福柯,那就必须要指出弗洛姆早期的工作(Fromm,1937)对于福柯的预示作用。在欧洲,重返弗洛伊德的运动似乎更为复杂一些。在安娜承接并发扬其父亲的工作,以及随后在精神分析内部所发展出来的种种流派之外[9],尽管英国的莱因(Laing)(1969)和库珀(Cooper)(1971)所发展出的存在主义反精神病学(anti-psychiatry)(Sedgwick, 1982) ,足以与美国的考夫曼(Goffman)(1961) 、萨斯(Szasz)(1961)以及法国的福柯(1973)及德勒兹/瓜塔里(1977)的工作分庭抗礼,但是法国才堪称‘重返弗洛伊德’传统的发源地。所谓重返弗洛伊德,指的是重返精神分析的经典文本,以及它在现代文学,哲学以及社会学中的深刻影响。在法国,马克思主义者们曾经将精神分析视为布尔乔亚式的主体性意识形态。但是在萨特对于精神分析的存在主义批判(Sartre,1957)之后,尤其在阿尔都塞的中和工作(1971)之后,他们也转向了精神分析(O’Neill,2001: 120-121)。不过,考虑到英国的莱因和库珀对存在主义的解读,萨特同时也可以算作由福柯所接手的反精神病学运动的源头之一。精神分析为反精神病学运动提供了论点,但是随即又作为家庭化秩序以及资本主义抑制的既定意识形态而与之发生冲突(Turkle,1978)。在这一方面的重要著作,当属德勒兹与瓜塔里的《反俄狄浦斯》。在所谓的学科史的视角之下,重返弗洛伊德的研究启发了有关性(sexuality)与性别认同的政治学,带来了文化研究中跨越传统学科界限的新领域。然而,此种影响力并非只源自于精神分析哲学传统的发展,也与其它学科的内在进展逻辑相辅相成。以社会理论为例,20世纪中后期,欧美社会理论向诠释科学,尤其是精神分析的转向经历了从日常语言哲学(Wittgenstein,1958) 到诠释学(Gadamer, 1975),再到批判理论(Habermas,1971),*后才是重返弗洛伊德的语言学转向(Lacan, 1968)。而在上述这些转折中,作为对19世纪的进一步反思,(潜)意识已经在理性的进展中悄然复位了(Ricoeur,1974)。不过,耐人寻味的是,福柯始终并未写一本关于弗洛伊德的专著。当然,就政治与社会层面来说,在1980年代,法国马克思主义对于当时失败之革命的回应,才使得第二次精神分析的浪潮在美英兴起。而与此同时,批判主义转向的精神分析,也为后来许多女性主义理论家们的后俄狄浦斯式的阅读奠定了基础。在所有这些工作之外,更为直接的精神分析与社会学之结合的思考努力,要属在身体社会学方面的传统。在弗洛伊德之后,从梅洛·庞蒂到福柯,以至特纳(1984)、奥尼尔(1985,1989,2011)等人的研究,都已经卓有成效。关于身体的研究在对社会科学和人文学产生巨大影响的同时,也成为了*具争议,也是*能体现各种思想流派之纷争的领域之一(希林,2011:7)。弗洛伊德的传统所发展出来的另外一条线索在于对女权主义的影响。在欧陆哲学传统中,对于女性的研究曾一直都是盲点,即使马克思主义的传统也不例外。女权主义者的基本要求,例如,重新思考妇女之性(sexuality),重新思考妇女繁殖生产的社会-心理成本以及重新定义异性之间的关系,所有这些都使得重返弗洛伊德成为必然。而这一点恰遇许多对弗洛伊德所谓缺少女性视角的批评相矛盾。至今,女性主义学者群体(Greeneand Kahn, 1985)已经蔚为大观。这一研究传统一直都鼓励妇女从其自身的权利/书写角度来重构女性、家庭以及孩童看护的父权制理念。不过,女性主义在其拓展的社会-经济与政治生活中对于精神分析的借用,首先体现在妇女们拓宽了在‘纯粹知识’与‘政治知识’(Jardine,1985; Haraway, 1991)之间的区别。此外,她们还扩展了主宰现代性的男性叙述,关注到了叙述的女性方面(Silverman,1992),并开启了一种自由的,成为-妇女(gynesis)的女性社会-叙述。在这里,重要的是要记住:比起在学术界之外的妇女们来说,女性主义重新写作和重新阅读‘妇女’的工作要容易得多。重返弗洛伊德的运动与女权主义运动都无法忽视拉康。拉康重读弗洛伊德并以之重返哲学、精神分析、反精神病学、妇女研究等等。这一重读的起点是要对弗洛伊德式的心理主义做一修正,正如阿尔都塞将马克思主义与精神分析链接在一起的努力。这一重读对于社会学的贡献令人无法忽视。它将经典社会学家们所视为理所当然、而在后来被学科化的社会学所完全抛弃并将其否定面视为圭臬的视角重新提了出来:拉康据弃了个人行为与社会机构之间寻求决定主义的尝试——社会从未超越个体,它存在于日常语言和生活之中。主体与客体,男性主义与女性主义也因此而得到调和。拉康甚至更为大胆地指出:社会并没有因为法律的负担而丢失自然的性质。在俄狄浦斯式的家庭中,亲属与父权制的概念将前俄狄浦斯式的婴孩从与母性交融无间的虚拟秩序,转变成社会差异的符号性结构。对于拉康来说,个体主义乃是源于(母性)镜子之中的一个幻觉,所以才构成了无休止追问着的现代性主体(奥尼尔,孙飞宇,2012)。这是被束缚的主体与诱惑,是病人与学生的主体,是消费者与政治主体的惯技。简言之,对于基于文化批评主义的精神分析来说,这是它那不计其数的客体—也即资本身体—的惯技。而这正是鲍曼和布希亚等人的出发点。拉康·雅克(Lacan,Jacaueo1901-1981)需要指出的是,解构主义的男性/女性二分法悖论早已经同时被学界所接受并运用。在美国,斯托勒(Stoller)(1968),莫尼和艾哈戴特(Money& Ehrhardt)(1972)等人所做的关于生物与文化因素对于性别差异方面影响的工作,可以视为开山之作。总而言之,一俟社会建构的大门打开(Goffman,1961; Burger and Luckmann, 1967),大量关于性别及种族的研究便随之而来。 韦伯曾经批评说,弗洛伊德的作品之中并不存在“决疑论”(casuistry)(施路赫特,2001:261)。亦即,对于弗洛伊德来说,如何解决基于个案、犹太文化传统和德国思想传统的精神分析的普遍性,始终是一个难题。在精神分析运动内部,除了直至20世纪80年代在欧美仍然占据主流的“经典精神分析”治疗流派(米切尔& 玛格丽特, 2007:107 )之外,精神分析运动的发展对于当代临床精神治疗和社会工作的影响,已经对此做出了充分的回答。在弗洛伊德之后,对于他所提出的自我这一概念的在正常的心理和病例心理学方向的研究,已经由其女儿安娜·弗洛伊德(1936)和海因兹·哈特曼(1937)等人以各自不同的方式做出了发展,并对临床的治疗产生了积极而广泛的影响。安娜在此之前,已经于梅兰妮·克莱因发生冲突。冲突的*初原因在于对儿童分析的技术性问题。这一*初的分歧在后来演变为在英美持续日久而影响广泛的克莱因学派、受到其影响的客体关系理论与弗洛伊德传统之间的区分与互动。除此之外,以各自的临床实践为基础,当代的精神分析已经发展出不同于弗洛伊德流派的各种“修正主义者”(米切尔& 玛格丽特, 2007)。而这些学派的普遍特点就在于其各自基于不同的文化与临床实践而对于经典精神分析理论的修正。在许多方面,这些流派各自的个案工作已经颇为接近于精神病理社会工作这一社会工作的分支。就社会工作而言,在二战之前,社会工作者们已经关注到了精神分析的基本概念与技术对于社会工作的积极意义(Federn,E.,1985,1999,2000)在这一过程之中,值得注意的一个历史事件是发生在美国的“外行分析师”(lay analysist)的问题。正统美国弗洛伊德流派曾以**性的理由,在1920年代反对社会工作者们参与到个案工作之中。这是引发1927年的国际精神分析学会及弗洛伊德那篇关于“外行分析师”的著名论文的直接原因。在经历了将近一个世纪的发展与冲突之后,时至1990年代,在美国的精神病理社会工作者们,已经获取了从事精神分析取向的社会工作的充分资格(吴来信,2005)。只不过今天的精神病理社会工作,与弗洛伊德对于“外行分析师”的积极主张并不相同,而是依然需要工作者们接受精神分析理论的训练与知识。与美国的精神分析运动的特点比较起来,中国的社会学与社会工作,作为一种异文化来面对这一极具影响力的传统和复杂的思想脉络,可能是一个更大的问题。值得提出的是,今天已经有来自维也纳的经典精神分析学家们开始在中国大陆展开与中国近现代历史有关的精神分析的实践治疗活动(Plänkers,2010)。在这一点上,瞬息万变的中国现代史会比传统带给我们更多启发。中国在过去百年间的革命历程,已经清楚体现出了“弑父”的情节。不过,要从精神分析的角度来理解中国的现代史与当下,理解当前中国的大众心理学,并且由此得出社会工作与社会学之重大问题的新的可能性,除了重新反思我们自身与我们的历史之外,还要重新反思弗洛伊德及其后继者们的工作。如果要在社会层面上来将弗洛伊德纳入思考的努力,亦即要将一个人儿时有关禁令、犯罪/禁以及惩罚和良知的种种幻想刻画进一种集体式的戏剧,历史与社会研究就必须要通过对于俄狄浦斯情节的再发现来重复自己。而由此出发,弗洛伊德那著名的自恋,就再也无法获得他者性(otherness),或者只能在曾经可能存在的母亲/性(m/otherness as otherness)那里才能够可能。这貌似是一个卢梭式的爱弥儿的故事。亦即,除此之外,背负着现代性的孩童们,或许并无法做到契约论的要求。在这一点上,从梅洛·庞蒂到哈贝马斯、拉康等人的努力使得我们可以在经典的基础之上来重新反思主体间性的问题。我们甚至可以进一步,将这一反思置于对中国现代化以及这一现代化所提出来的若干重大的严肃问题的背景之下——正如普兰克博士已经展开的工作(Plänkers,2010)。中国的文化传统中并无弑父的故事。这已经足以打开欧洲传统的视野。然而中国当前的社会还正当剧变。将这一剧变做为二十世纪以来中国剧变的一个极其核心的部分的延续,就更加为我们提供了一种新的政治与社会想象的空间——比如在欧洲中心论之外的,一种新的社会官能症的可能性。在这样一个新的百年的起点,我们该如何来面对过去百年间学者们所提出的种种重大问题,又该如何来面对我们自身当下所拥有的传统、经验,以及与自身的激情及道德秩序之间的关系,或许正是摆在我们面前的学科任务和政治任务——无论是对于社会学而言,还是对于社会工作而言。

参考文献:

Altuhsser,Louis(1971) Lenin and Philosophy and Other Essays. London: New Left Books.

Berger,Peter and Luckmann, Thomas(1967) The Social Construction of Reality. New York:Double-day.

Bocock,Robert (1976) Freud and Modern Society: An Outline and Analysis of Freud’sSociology. New York: Holmes and Meier.

Bocock,Robert (1983) Sigmund Freud. Chichester: Ellis Horwood Ltd.

Brenkman,J. (1987). Culture and domination.Ithaca: Cornell University Press.

Brown,Norman O. (1959) Life Against Death: The Psychoanalytical Meaning of History.New York: Vintage Books.

Chasseguet-Smirgel,Janine and Frunberger, Béla(1986) Freud or Reich? Psychoanalysis and Illusion(trans. Claire Pajaczkowska). London: Free Association Books.

Cooper,David(1971) Psychiatry and Anti-Psychiatry. New York: Ballantine Books.

DeBeauvoir, Simone(1961) The Second Sex. New York: Bantam.

Deleuze,Gilles and Guattari, Félix(1977)Anti-Oedipus: Capitalism andSchizophrenia. New York: The Viking Press.

Freud,A. (1936) The Ego and the Mechanisms of Defense. London: Hogarth.

Freud,S.(1963). Selections, Volume 3, Therapy and Technique, Edited by Philip Rieff,Collier Books.

——Freud, S. (1991). Introductory lectures on psychoanalysis.Translated by Strachey, J., & Richards, A London: Penguin.

——(1984)On Metapsychology: The Theory of Psychoanalysis. The Pelican Freud Library,Volume 11. London: Penguin Books.

——(1985)Civilization, Society and Religion. London: Penguin Books Ltd.

——(1960). Totem and taboo; resemblances between thepsychic lives of savages and neurotics. New York,: Random House.

Freud,Sigmund & Breuer Joseph(1962) Studies on Hysteria, translated by James andAlix Strachey, edited by Angela Richards, The Penguin Freud Library, Volume 3.London: Penguin Books

Elias, N. 1994, The Civilizing Process,translated by Edmund Jephcott, Oxford: Blackwell;

Foucault, Michel (1973) Madness andCivilization: A History of Insanity in the Age of Reason. New York: VintageBooks.

Gadamer, Hans-Georg(1975) Truth andMethod. New York: The Seabury Press.

Goffman, Irving (1961) Asylums: Essays onthe Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Doubleday,Anchor Books.

Greene, Gayle and Kahn,Coppelia(1985)Making a difference: Feminist Literary Criticism. London:Methuen.

Habermas, J.(1971) Knowledge and HumanInterests. Boston, MA: Beacon Press.

Hartmann, H. (1939) Ego psychology and theProblem of Adaptation. New York: International Universities Press.

Haraway, Donna J. (1991) Simians, Cyborgs,and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.

Jardine, Alice A. (1985) Gynesis:Configurations of Woman and Modernity. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Jay, Martin (1973) The DialecticalImagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of SocialResearch, 1923-1950. Boston, MA: Little, Brown and Company.

Laing,R.D.(1969) Politics of Experience.Harmonds-worth:Penguin.

Lasch, Christopher(1979)The Culture ofNarcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. New York:W.W.Norton.

Lancan, Jacques(1968) The Language of theSelf: The Function of Language inPscyoanalysis. New York: Dell Publishing.

Marcuse, Herbert (1955) Eros andCivilization: A Philosophical Inquiry into Freud. Boston, MA: Beacon Press.

Marcuse, Herbert (1964) One-DimensionalMan. Boston, MA: Beacon Press.

Money, John and Ehrhardt, Anke M. (1972)Man and Woman Boy and Girl: The Differentiation and Dimorphism of GenderIdentity from Conception to Maturity. Baltimore, MD: The Johns HopkinsUniversity Press.

O’Neill, John (1985) Five Bodies: TheHuman Shape of Modern Society. Ithaca, NY: Cornell University Press.

——(1989)TheCommunicative Body: Studies in Communicative Philosophy, Politics, andSociology. Chicago: Northwestern University Press.

——2001,Psychoanalysis and Sociology, in Handbookof Social Theory. Edited by George Ritzer and Barry Smart, New York: SagePublications.

——2004,His Majesty the Baby: Ego-Mimesis, Narcissism and the Politics of Love, Paper.

——2011,TheDomestic Economy of the Soul: Freud’s Five Case Studies. London: SagePublications.

Parsons, T. 1970 ‘On building socialsystems theory: a personal history’, Daedalus, 99 (3): 826-81;

Plänkers,Tomas. 2010. Chinesische Seelenlandschaften: Die Gegenwart der Kulturrevolution(1966-1976), Goettingen: Vanderhoeck & Rupprecht;

Ricoeur, Paul(1974) The Conflict ofInterpretations. Evanston, IL: Northwestern University Press.

Rieff, Philip (1959)Freud: The Mind of the Moralist. New York: Viking Press.

Rieff, Philip(1966) The Triumph of the Therapeutic: Uses of Faith After Freud. London:Chatto and Windus.

Sartre,J.-P(1957) Being and Nothingness: An Essay on Existential Ontology, transl. by H.E. Barnes (London: Methuen).

Silverman,Kaja(1992) Male Subjectivity at the Margins. New York: Routledge.

Stoller, Richard J. (1968) Sex and Gender: On theDevelopment of Masculinity and Femininity. New York: Science House.

Szasz, Thomas (1961) The Myth of Mental Illness:Foundations of a Theory of Personal Conduct. New York: Hoeber-Harper.

Sedgwick, Peter (1982) Psychopolitics: Laing,Foucault,Goffman, Szasz and the Future of Mass Psychiatry. New York: Harper andRow.

Slater, Philip (1977) Origin and Significance of theFrankfurt School: A Marxist Perspective. London: Routledge, Kegan Paul.

Taylor, Chloë. (2009). The Culture of Confession from Augustine to Foucault: A Genealogy of the 'Confessing Animal'. New York:Routledge.

Tester, Keith (1992) Civil Society. London: Routledge.

Turkle, Sherry(1981) Psychoanalytic Politics: Freud’sFrench Revolution. Cambridge, Ma: The MIT Press.

Turner, B.S.(1984) The Body and Society. Oxford:Blackwell.

Wittgenstein, Ludwig(1958) PhilosophicalInvestigations. Oxford: Clarendon Press.

鲍曼,齐格蒙,2000,《立法者与阐释者》,洪涛译,上海:上海人民出版社。

宾斯万格,2012,“存在分析思想学派”,载于罗洛·梅编《存在: 精神病学和心理学的新方向》,北京:中国人民大学出版社;

柏林,2002,《反潮流:观念史论文集》,冯克利 译,南京:译林出版社;

福柯,2000,“反法西斯主义的生活艺术”,李猛 译,载于《天涯》2000 **期;

弗洛姆,埃里希,1988,《精神分析的危机:论弗洛伊德、马克思和社会心理学》,北京:国际文化出版公司;

甘阳,2002,“政治哲人施特劳斯:古典保守主义政治哲学的复兴(‘列奥·施特劳斯政治哲学选刊’导言)”,载于列奥·施特劳斯《自然权利与历史》,Pp1-83,彭刚译,北京:生活·读书·新知三联书店;勒佩尼斯,沃尔夫,2011,《何谓欧洲知识分子》,李焰明 译,桂林:广西师范大学出版社;

梅·罗洛,2012,主编,《存在: 精神病学和心理学的新方向》,北京:中国人民大学出版社;

米切尔.A.斯蒂芬& 布莱克.J. 玛格丽特,2007,《佛洛依德及其后继者》,陈祉妍,黄峥,沈东郁 译,北京:商务印书馆;

奥尼尔•约翰,孙飞宇(2012)“弗洛伊德译文集•序”(待刊稿),载于《弗洛伊德译文集》,北京:世纪文景出版社

施路赫特,2001,“信念与责任——马克斯·韦伯论伦理”,载于《韦伯:法律与价值(思想与社会**辑)》,Pp111-241,上海:上海人民出版社;

史瓦兹,约瑟夫2001,《卡桑德拉的女儿》,陈系贞译 台北:究竟出版社;

希林,克里斯,2011,《文化、技术与社会中的身体》,李康译 北京大学出版社;

休斯克,卡尔,2007,《世纪末的维也纳》,李峰 译,凤凰传媒出版社,江苏人民出版社;

张旭东,1989,“本雅明的意义”,载于本雅明著,1989,《发达资本主义时代的抒情诗人》Pp1-26,张旭东,魏文生译,北京:生活·读书·新知三联书店;

注释:

[1]本文部分内容受惠于本人导师约翰·奥尼尔(John O’Neill)与本人合作的《弗洛伊德译文集·序》一文,以及奥尼尔在2001年发表的Psychoanalysis and Sociology一文。

[2]在弗洛伊德的工作之中,官能症(neurosis)这一概念无疑具有核心地位。在弗洛伊德看来,这是一个可以将精神分析学说整体加以概括的概念。他甚至在讲座之中明确强调过“官能症的理论就是精神分析本身”(Freud,1991: 426)。

[3]不过,稍后我们将会看到,这并非是弗洛伊德的诊所技术所展示出来的故事的全貌。因为在这一故事之中,弗洛伊德自身亦从一开始即参与其中。

[4]儿童这种强迫性的重复,在后来的成长岁月中就消失了。但是在童年期非常普遍。弗洛伊德举例说,成年人听某个笑话,或者读一本小说,无论它们多么有趣或者多么好看,也不会在听完、看完一遍以后再来一遍——他们无法从中继续获得乐趣了。对于成年人来说,新鲜性乃是乐趣的源泉之一。而儿童恰恰相反。小孩子会不停地要求重复同一个故事。甚至会纠正大人在继续讲故事的过程中与**次不同的地方。所以重复和同一,恰恰是儿童乐趣的源泉。

[5]Leviticus19:18: love thy neighbour as thy neighbour loves thee.

[6] Hélène Cixous, ‘Portrait of Dora’. Diacritics, Volume 13, No.1(Spring 1983): 2-32,

[7]阿多诺与霍克海姆在其“权威性国家”一文中,已经就国家与个体之间的关系,在理性的自我背离与超我的现代政治表达之间的关联有了相当的讨论。但是就弗洛伊德与马克思主义传统的结合而言,马尔库塞无疑进行了*为理想主义的尝试。虽然弗洛姆对马尔库塞的尝试大加批评,认为马尔库塞提供了一种歪曲弗洛伊德式的精神分析的特定的“好例子”(弗洛姆,1988:18)。不过,在赞成弗洛姆的对于马尔库塞关于某些精神分析基本概念的误解的同时,我们也必须指出,在弗洛姆看来马尔库塞的偏颇之处,是在美国的五十年代,将精神分析的基本概念与社会批判相结合而必须做出的“牺牲”。

[8]在这一方面值得一提的是帕森斯。帕森斯曾经在四十多岁的时候,接受过波士顿精神分析研究所(Boston Psychoanalytic Institute)的训练。这一经历对他后来的工作有非常重要的影响(Parsons, 1970, Pp839-840)。

[9]由于这一方面的评述已经过多,诸如《弗洛伊德及其后继者》与《卡桑德拉的女儿》等等都是非常优秀的关于精神分析运动的学派史作品,本文在此不再赘述。