无意识思维的两种形式 ——梦与汉字的比较研究

无意识思维的两种形式

——梦与汉字的比较研究①

霍大同

提要: 本文写作的目的在证明弗洛伊德总结出的关于梦工作的两个大机制, 更一般地关于无意识运作的两大机制, 凝缩与移置与汉字造字的机制:“六书”是相通的, 两者之所以相通是因为梦的工作与文字的制作均属于以视觉的形式来表达意义, 思想、愿望和情绪的视觉思维范畴,两者均属于无意识的运作与构成形式。对梦的解析完全类似对象形、象意与形声文字的解读: 或者说汉字这样的文字体系的解读完全类似对梦的解析。

一、引言

唐兰先生将汉字的发展分为三个时期,他说:“由原始文字演化成近代文字的过程里,细密地分析起来,有三个时期。由绘画到象形文字的完成是原始期。由象意文字的兴起到完成是上古期。由形声文字的兴起到完成是近古期”(《古文字学导论》,齐鲁书社,山东济南,1981,第83页)。

由于,迄今为止,人们尚未找到比殷墟的甲骨文更古老的文字材料,同时唐先生又将形声字的兴起的时代定在三千五百年以前的商代。因此,唐先生关于汉字演进。三个时期的观点,与其说是对汉字演变史的经验性描叙,不如说是对汉字发展的逻辑过程的理论概括。

然而不仅形声字仍被人们所使用,而且原始期与上古期产生的象形与象意文字仍然存在于我们现在所使用的文字体系中,因此我们对这三大类型文字的研究就既是发生学意义上的,又是结构与类型学意义上的。所谓发生学意义上的研究是指我们将研究象形文字的产生、象形文字到象意文字再到形声字的发生与发展的逻辑过程;所谓结构与类型学的研究,是将这三大类文字视为在汉字体系内部的相互依赖、相互作用的三个基本的构成类型,或者说属于无意识范畴的视觉思维的三种基本形式。这三种形式不是孤立存在的,而是与我们同样属于无意识范畴的听觉的或语言的思维保持这样与那样的关系。无论是发生学的,还是类型学的,汉字的发生与构成均服从于与梦工作类似的无意识运作机制。

中国传统的文字学尤其是清代乾嘉考据学派的研究者基本上是按《周礼》中提出的,由东汉大学者许慎等人所阐释的“六书”原则,将汉字分为:指事、象形、形声、会意、转注、假借六大类型。直到20世纪二、三十年代,唐兰先生才对“六书”原则提出全面的质疑,提出“三书”说。认为汉字只有象形(等于许慎的象形)文字,象意(等于许慎的指事与会意)文字与形声(等于许慎的形声)文字三大类,许慎所列之“转注”与“假借”是文字从象形、象意文字转变为表声字的三条大路中两条(另一条是意义的引申,它不在我们目前讨论的范围,故略去不谈)(参见唐兰《古文字学导论》上册,第二部分:文字的起源和其演变)

在唐先生之后,陈梦家先生在50年代所撰写的《殷墟卜辞综述》(中华书局、北京,1988年)第二章第四节,甲骨文和汉字的构造(第73-83页)中提出了一个与唐先生不同的“三书”说。陈先生认为汉字应为象形字(它包括唐先生的象形与象意文字),形声字(等于唐先生的形声字)和假借字(即许慎六书中的假借)。

作者不是文字学家,无法正面的品评这两个“三书”说的优劣,但从我们的研究角度(无意识思维形式)而言,我们更赞成唐先生的“三书”说。理由主要有二:首先,在后面的分析中,人们能够看到象形文字构成机制与象意文字的构成机制是相当不同的。前者是直喻式的,是对所表之物的直接刻画;后者则是隐喻式的,是对所表之物与事的间接(以凝缩的方法)描绘,因此,这两类文字不能合并为一。

其次,假借字的确大量出现在甲骨文、金文中。但在汉字走上形声字这条“康庄”大道之后,假借字急剧减少,主要局限在逻辑、语法词(即所谓“虚词”)的领域。其所以如此,是因为这些抽象词无法归纳到由形旁所代表的实物、实事系统之中,从而无法给它们添加形旁。在此意义上,将假借字视为汉字的三大类型之一,理由不够充分。然而陈梦家先生充分强调“假借”是造字的一大基本机制,并仔细地叙述了“假借”造字过程,则是非常精辟的,很有启发性。

从我们的研究角度出发,“六书”原则上或实际上具有双重的意义,一方面它们是造字的原则与机制,另一方面它们又表达了汉字的类型与范畴。唐、陈两先生的“三书”说的贡献在于,他们一方面企图对汉字类型做重新的归纳,另一方面则企图(某种程度上是无意识的,而非十分明确的,有意识的)从其中抽出单独的造字原则。事实上我们可以在唐、陈两先生的基础上再向前跨一步。将六书明确地分解为两大部分,**部分是汉字的类型,它包括象形、象意(指事与会意)和形声文字这样三大类;第二部分是造字的原则,它包括转注与假借这样两大机制。后者对应着弗洛伊德所指出的梦工作的两大机制:凝缩与移置,转注类似于凝缩,假借类似于移置。前者是对意义相联,形态相似的事物的处置,后者则是对具有空间邻近关系,比如音同、音近的关系的事物的处置。

因此,转注不仅包括象形、象意和形旁添加(对形声字而言)这些具体的运作规则,而且还更一般地表示着汉字的意义与汉字的字形之间的关系;假借则不仅表示着一词的字形被假借去表示与该词音同或音近的另一词这样的具体运作形式,而且还更一般地表示着汉字的意义与声音的关系和声音与字形之间的关系。因为,后二种关系都没有任何意义的关联和形态的类似,有的仅仅是任意的,空间邻近的关系,因此,我们就能将汉字的形、音、义关系表示为:

一个具体的例子比如马,其所指的对象(意义)是客观事物、作为动物的一个类型的马,其字形“马”与所指对象的马具有形态类似的关系从而使我们一眼就能看出字形“马”表示的是什么东西,但其字音“ma”,则既与所指对象作为客观事物的马在形态上没有什么联系,也与作为字形“马”在形态上无任何联系。“ma”与马和“马”的结合是任意的、偶然的、约定俗成的,因而仅仅是空间邻近的关系。这种关系可以按中国文字学的术语而被称为“假借”关系。亦可按精神分析的术语而被称为“移置”关系。

考虑到我们的讨论局限在汉字发生与发展的逻辑过程和各类汉字的形成机制的范围内,而不是着眼于某个或某些具体汉字的结构与演变,因而我们将我们所举的文字材料局限于现在使用的标准汉字范围,而不去引用甲骨、金文和篆、隶等字形,其目的在于简化我们的讨论,降低读者的阅读难度。

二、象形字:意义的直接表达

在梦是愿望的达成或满足的定义下弗洛伊德将梦分为两种形式,**种是愿望的直接达成,这通常表现在儿童的梦中。第二种是愿望的曲折地、伪装地、间接地达成,这通常表现在成人的梦中。将此运用于汉字的研究中,我们亦将作为意义的达成的汉字分为两类,**类是意义的直接地达成,象形字即属于此类。第二类则是意义的间接地达成,象意、假借、形声字均属此范围。

弗洛伊德所谓的儿童梦或者成人所做的简单梦有一个共同特征,即“在**经常和各种情况下,其意义也是一眼就可看出来的,并无任何掩饰。”(《释梦》孙名之译,商务,1999,第123页)。② 他还说:“幼儿的梦往往是纯粹的愿望达成,……(因此)在提供证据以表明梦的深刻本质是欲望的达成上有着无法估量的价值。”(《同上》第124页)接着弗洛伊德举了若干个孩子的梦来加以说明。

其中一个是八岁的女孩子做的。她的父亲带着几个孩子到维也纳郊外远足,打算参观被称为“洛雷尔小屋”的地方。但因为天色已晚,只好返回。为了不使孩子们失望,他答应下次再带他们去。在回家途中,他们看到通往哈密欧的路标。孩子们又要求去哈密欧,但是,因为同一个原因,父亲也只好允诺改天再去。第二天早晨,这个八岁女孩得意洋洋地对父亲说:“爸爸,昨晚我梦见你带着我们到洛雷尔小屋,还到了哈密欧。”由于迫不及待,她已预先实现了父亲的许诺(《同上》第126页。)从而达成了自己想去这两个地方的愿望。

这种一看就明白的,用不着人去想的特征亦正是象形字的特征,比如许慎所举的“日”与“月”的例子。然而,我们希望在这里进一步提出的是,从视觉思维的角度讲,这些象形字与所象之“形”之间的关系并非仅仅是“画成其物,随体诘诎”(许慎)的关系,更是“依类象形”(许慎)的关系,也就是它们是通过对“物形”特征的描摹与勾勒而形成的对特定自然物或人工物类别的代表。它们并非这些物品的简单的感觉图式,而是这些物品所涉及的范畴的视觉概念。这一区别是一般意义上的图画与象形文字之间的基本区别之一,比如“木”字,其上面的那一横代表着树冠、树枝、中间的那一竖代表树干、下面的撇与捺代表着树根。而在通常情况下,树根深植于地下,肉眼看不见。因此,如果仅仅作为一个对树的视觉感知的被动描摹的话,“木”就只能包括树冠与树干,而不会包括树的根系部分。包括后一部分的理由显然在于,只有包括了它,木作为“树木”的概念才是完整的。③

从象形字是自然与人工物的视觉范畴概念的角度出发,我们显然可以按物品分类法而不是通常采取的笔画法对这些字做重新的排列与组织,比如我们有:

Ⅰ. 天文类:(日、月)星。

Ⅱ. 地理类:山(像起伏的山峰),丘(像比山低小的丘陵),水(像流水),川(像河川,像两岸间有水流其之形)。

Ⅲ. 动物类,牛、羊、鹿、马、虎、象、龙、豕(以上走兽);鸟、雀(以上飞禽)、鱼、龟(水生动物),

Ⅳ. 植物类:木、草、禾、黍、果、瓜

Ⅴ. 人及人体各部分:人、女、首、目、耳、口、心、手

Ⅵ. 人造物类:

(1)器皿,鼎、鬲、壶、豆、酉

(2)武器与工具,戈、刀、斤、弓、矢、网、舟等等

Ⅰ--Ⅵ是大类型。④ 在这些大类型后所列的那些象形字则构成了大类型下的小类型,比如“星”不是随便那个星,而是代表除日与月之类的所有(行、恒)星,“山”不是某个山而是代表所有的山,因此它们都是范畴概念。后者(作为西方术语)在中国古文字学的概念宝库中的对应物即是许慎所谓“文”或者“初文”。也就是说“文”或者“初文”不能简单地理解为一些视觉图形,而应理解为视觉的概念图式。

另一个值得注意的问题是,这些概念图式的制作除了抓捕所表物品的基本形状特征之外,还有一个它们之间的相互区别问题。比如在动物类中,牛、羊、鹿、马、豕(猪)从侧面看,这些动物的区别并不很大,如果都勾勒它们的侧面,则所成之象颇易混淆,因而,人们就将一些动物处理为正面象,比如,牛、羊,将另一些处理为侧面象,比如马、豕,在正面象中,又将牛与羊角的特征加以夸张从而突出这两类动物的区别等等。一句话,象形字之所以能够起到一见就明白其所象之形为何物的作用,一方面依赖于对所象之形的基本特征的表达,另一方面又依赖对所象之形相互间得以区别的特征的表达。只有正确地处理这两方面的关系,象形字才能起到“象形”的作用。

三、象意字作为凝缩机制的产物

唐兰先生关于“象意字”的定义大约可以分为二点。**,象意字包括旧时所谓“合体象形字”、“会意字”和“指事字”的大部分。所以象意字概念与原来的会意字概念迥然不同。第二,象形文字与象意文字都是从图画中变化而来的。但前者是关于实物名称的简单图画,而后者是抽取图画的序段给它们以新的意义。因此,一见象形字的图形人们就会明白它的所象的是什么,而如果我们对某一个社会的习惯不太熟悉,就不能完全了解他们的象意字(《古文字学导论》第102-105页)。

唐兰先生关于象意文字的这一看法与弗洛伊德关于成人梦的特征的分析颇为相似。后者在谈到梦的工作的**种机制凝缩作用时,曾说梦的凝缩作用之一就是使“隐梦的许多情结中,只有一个片段侵入显梦之内”或者“某些同性质的隐念成分在显梦中混合为一体。”(《精神分析导论》)高原敷译,商务,1984年,第129页)这与唐先生关于象意文字是抽取“图画的片段给它们以新的意义”完全如出一辙,毫无二致。

弗洛伊德进一步提出了复合意象与集合意象的概念,所谓复合意象就是将二个以上的共同特征整合在一起,同时删除掉每一个人的独有特征(《释梦》,第393页)。也就是说复合意象按相似性原则将不同的元素组合起来的新意象。

集合意象则是将两个以上的人的不同特征结合在一起而形成的混合形象,在这一新形象中,相貌像甲、衣服象乙、职业又象丙,但你始终知道他是丁(《精神分析引论》第130页)。因而,这一新形象兼有许多相互矛盾的特征(《释梦》,第293页)。在此意义上,我们说集合意象是按对比性(或者对立性、矛盾性)原则而构造成的新意象。

弗洛伊德还补充说梦中人物的这两种构成形式,同样适用于物件或地方等方面的构成(《精神分析引论》第130页)。

具体到象意字,我们有由相似(或相同)元素所构成的表达与这些元素的意义相关,但又超越这些意义的新意义的字,比如:

林:由两个木字组成,然而并不表示两树木之义,而是表示树木众多(成为树林)之义。

森:由三个木字构成、或者说“林”加“木”构成,以表达比树林更为广袤的森林之义。

从:由两个人字构成,但不是表示有两人之义,而是表示两个人之间(或者更多的人之间)的一种关系,一个人跟着另一个人走。

众:由三个人构成,但并不表示有三个人之义,亦不表示三个人之间的某种特殊关系,比如跟随的关系,而是表示有很多人之义。

淼:由三个水字构成,表水大之义。

毳:由三个毛字构成,但不表示毛众多之义,而是表野兽身上的细毛。

轰:三车重叠,但并不表示车辆众多之义,而是表示众多车辆行进时发出的声音。

上述例字均属于通过象形字的重复与叠加而成的象意字,它们的构成手法是相同的,但所表的意思则各所不同,因而不能一见就知其意,必须通过一番分析才能理解它们所象的意义。

更大量的象意字是按对比性原则而构造出来的,同时这些构成元素之间具有某种逻辑的关系。这后一点似乎与弗洛伊德的集合意象概念有所不同,在他的这个概念中,集合意象的构成元素之间是没有逻辑关系的。

(一)整体与局部

上:一横一竖表示一种空间的关系,竖上一点为指事符号,表示横之上的竖是其所指示的意义。

下:横竖关系正好相反,横下之竖是其所表之义。

本:下横为指示符,表示该字并不是指树的整体而是整体中的一个局部(根部)

未:上横为指示符,表示木的顶部—末梢之义。

刃:撇上点为指示符,因此该字不是指示刀,而是刀的刃部。

(二)事物与事物所在的地点

杲:日在木上,义为明

杳:日在木下,义为冥

幕:日在丛林或草莽中,义为日落。

(三)动作与发出动作的主体

见:是人眼的功能,故有“人”加“目”以示义

监:(人)俯身在盛水的器皿中照脸。

曰:表示人嘴出声气。

饮:本义为(人)俯着张口饮酒尊中的酒,引申为饮酒、饮水的动作。

鸣:鸡叫

吠:狗鸣

(四)动作与动作的对象

只:表示抓获了一只鸡

及:表示追到人并把他抓住

秉:表示手里拿着禾

采:采摘树上的叶子

弄:双手持玉玩弄

(五)动作与动作发出的地点

宿:表示人睡在屋里的簟席上

臽:表示人掉进陷阱里。⑤

四、假借作为移置,转注作为凝缩

梦工作的另一个机制叫做移置,弗洛伊德认为“在梦的形成过程中必然会产生一种精神强度的转移与移置,构成了梦的显现内容与隐藏意义之间的差异(《释梦》第308页)。”

移置作用可以分为两种方式,一种方式是一个元素代替另一个元素,或者更具体的讲,一个理念元素不以自己的一部分为代表,而以较无关系的他事相替代,其性质略近于暗喻;另一种方式是其重点由一重要的元素移置于另一个不重要的元素之上。梦的重心既被推移,于是梦就似乎呈现出一种异样的形态。(《精神分析引论》第132页)。

“移置作用采取的方向通常总是将梦念中的单调而抽象的表现转变为具体形象的表现(《释梦》339页)。”

我们认为弗洛伊德所谈的移置作用与汉字构造中的所谓:“本无其字,依声讬事”的假借作用相当。对于“六书”中的假借的理解众说纷纭,莫衷一词,但按许慎的解释说假借就是将一个词⑥的字形,借去表示另一个声音相同,相近的词则是大致不错的。比如,将代表皮毛衣服之义的“求”字借去表达,请求的“求”这一词,将代表簸箕之义的“其”字借去表达“其中”的“其”这一词均为假借的运作。

在这里,字形的音同和音近为基础从代表一个词的词义与声音的视觉意象转变为仅仅代表另一个词的声音的视觉意象,当然可以视为字形的一种移置。而且这种移置是双重的,**是字形依音同(或音近)而有的从一个词向另一个词的移动,可以称为空间邻近的移动;其次是字形从表意与表音的双重功能到只表音的单一功能性转变,可以称为功能的移置。

为了说明假借(或者移置)的含义,除了上面所举的两个例子外,我们还可以举若干个简单的例子,比如:

鸠—原为鸟名,被借为鸠合之鸠

角—兽角,被借为表古代五音宫、商、角、徵、羽中的角

莫—本义指太阳落山的黄昏时刻,被借为副词,通“无”、“毋”。

这些假设有一个共同特征都将代表具体义的字形借去表达抽象义(比如角)或者语法义(比如莫),而这两类词均难以或者说根本不能用视觉的形式直接地表达它的意义。

由于假借是以音同,音近为基础,那么,所有的同一谐声偏旁的字之间的关系实际上都是假借关系,从而形成一形一音而多词(义)的局面。这一局面在甲骨、金文时代就已经出现,因为据统计在甲骨、金文中假借字约占总字数的70%(刘又辛《通假概说》,巴蜀书社,成都,1988年,第9页)。这一局面的直接后果自然是导致了人们阅读文本的困难。如果一个字形代表着同声的几个,几十个词的话,那么每读一个字都须猜测它所代表的究竟是这几个、几十词中的那个。这种困难与我们现在读汉语拼音对所遇到的困难类似,一个简单的“ma”音是指马、还是吗、犸、码、蚂,孤立地看,完全无法确定。必须要结合上下文背景才可能正确地猜测出来。

在语言领域中的这种通过上下文背景来识别词义的方法,在文字学领域内是通过添加义旁的方式来解决这种一形(字)一音多词问题的。

这就是人们所谓初时用此字假借,而后遂制正字,正字之制,十有八、九都是加义旁的结果(刘又辛《通假概论》,第21页)。这一结果带来的直接变化是到秦汉时代,形声字占总字数的80%的新局面。

我们认为加义旁的操作应属于“转注”的范畴,其理由将在后面加以解释,这里打算通过一个具体例子显示象形与象意字如何通过同音假借与义旁添加而变为形声字的。

我们有“其”,作为一个象形字它象的是簸箕之形⑦,通过假借,它可被用来表示如下一些独立的意义单位(词)(参考《新华字典》)

(1) 豆茎

(2) 一条源于河南林县,流入卫河的河流

(3) 有青黑色纹理的马

(4) 一种玉

(5) 文娱用品名

(6) 吉祥、福气

(7) 青黑色

(8) 代词,他、他们

等等,这些意义单位之间有些是有意义联系的,比如(3)和(7)即青黑色纹理的马与青黑色两者当然有联系,或许它们两者都有源于簸箕的颜色为青兰色这一特征。但是,“其”字之所以能代表它们并不在意义关联上,而是在音同上。

我们前面已说,一形(字)一音代表如此多的意义会导致语义的混淆,从而使文本难以甚至根本无法阅读,于是人们通过义旁的添加,而使这些意义单位在文字的水平都有其自身的固定代表。比如,

(1) 我们在“其”字上方加“草头”,于是我们有“萁”以表豆茎之义。

(2) 在“其”字左边加“水”旁,从而有“淇”表示那条源于河南林,流入卫河的河流。

(3) 加“马”旁,从而有“骐”以表有青黑色纹理的马。

(4) 加斜“王”旁,从而有“琪”表示一种玉

(5) 加“木”旁,从而有“棋”本义在于表示*早期的“棋”是木制品。

(6) 加“示”旁,从而有“祺”,以表吉祥、福气之义。

(7) 加“系”旁,从而有“綦”的以表青黑色之义

(8) *后加“竹”头,从而有“箕”以表簸箕,而将原来的本字“其”假借为代词,以代他,他们等等。

这种添加义旁的操作应属于转注的机制,通过“马”旁,“骐”就与其他也具有“马”旁的字构成一个义族,添加“木”旁之后,“棋”也与其他具有“木”旁的字构成属于木的另一个义族的等等。这就是许慎讲转注时所谓“建首一类,同意相受”的真实涵义。⑧ 换句话说,义旁添加过程就是按义旁来对词进行意义分类的过程,相同的义旁字构成了一个义族。在同一义族中的字(比如同有“马”旁,同有“木”旁等)均有意义的相关性。从而与按同一谐声偏旁而组织起来的声类(比如我们这时举的具有声旁“其”的各字就为一个声类)相对应。在同一声类中的各字一定具有声音的相同或相近性。

假借机制所造就的是声类字,转注机制所造就的是义族字,两者相结合就构成了在秦汉时代以后占总字数的80%以上的形声字。

我们还想强调的一点是,在义旁分配或添加到谐声字(假借字)的过程中,义旁的意义从单义变成了多义。比如“木”旁,前面已指出它是一个象形字,象由树冠、树干与树根组成的形,依这一形态学的特征我们有:

柞、梨、桉、松、柏、桧等等树的小范畴从而构成了一个树木的分类系统。

同时我们有:

未、本、枚(杈、枝)这样的对整体形态中的局部的强调的字。

然而,在材、朽(木朽)、朴(未细加工的木料)这样的字中,作为形状的“木”就变成了作为质料的“木”。作为质料的“木”尤其表现在:

椅、桌、馆、棋、杯这样的表示人工制造物中。

第三,作为形状与质料的“木”还与其它的物体结合而构成了新的意义与概念,比如在前面我们已涉及到的:

杲、杳、采等及析(以折剖木)、樵这样的字中。

第四,“木”作为一个可独立使用的字在“手脚麻木”、“舌头发木”的上下文背景中,还可以作假借字来使用。

正是在单义逐渐变成多义的意义上,我们可以将义旁归为弗洛伊德的“凝缩”范畴,它们是象形字与象意字的复合体,它们的表义功能是多重的。而转注作为添加和分配义旁的操作过程也属于“凝缩”的机制。因为,这一操作使不同声音的字凝结在一起形成一个义族。

五、形声字,转注与假借的综合

由于在秦汉以后形声字占总汉字数的80%以上,那么将中国文字视为形声文字是再自然不过的事情。⑨

在形与声旁的结合中,作为象形或象意字的形旁失掉了它们的声音,因而形旁是“哑”的。同时,作为象形或象意字的声旁丧失了它们的视觉表意功能,在此意义上,声旁是“半瞎”的。但是由于声旁仍然代表着音节,而音节又指示着意义,那么,声旁作为与拼音文字功能一致的表音(表音节)符号亦间接地(通过声音与意义的任意性联系)表达着意义。

如果我们对形声字构成与功能进行一番仔细的分析,我们会发现形旁所直接表达出的意义,往往是上下文稿背景的,框架性的意义,或者依小字的传统术语来说,它们直接表达的意义是“母义”,而在这一框架下,声旁所间接表达的是内容的,焦点的意义,即所谓的“子义”。

事实上,在框架(母)义与焦点(子)义的形声字结合中,我们有:

(1) 大范围对小范畴:棺、梨、纨、骐

(2) 范畴对专有名词:滴、沱、泗、汝

(3) 质料对形态或功能:椅、棺、棋、枢

(4) 处所对事物:鲁(鱼在器皿中)家(豕在圈中)

(5) 处所对动作:渔(水中捕鱼)病(患病卧于床)

(6) 对象对动作:樵(砍柴)销(溶化金属)植(栽种树木)

(7) 原因对结果:醉(喝酒的后果,酉为盛酒的器皿表酒之义)福(祈祷的结果)

(8) 整体对局部:轴、轼、轱、辐

也就是说,形声字的结合不仅有形与声的对比而且有框架义与焦点义的整合。但我们要注意,焦点义是在框架义给定后才得以产生的。比如我们前面所分析的“其”字,在它单独存在的情况,它至少蕴涵八个语义单位(词),只有在加以“马”旁时,我们才能够明白在马的框架义之内,它代表“青黑色条纹的马”,以加了“木”旁这一质料范畴时,我们才能知道此时它指示一种游戏的工具“棋”。在文字水平上的形旁起着与语言水平上的上下文背景相同的功能。

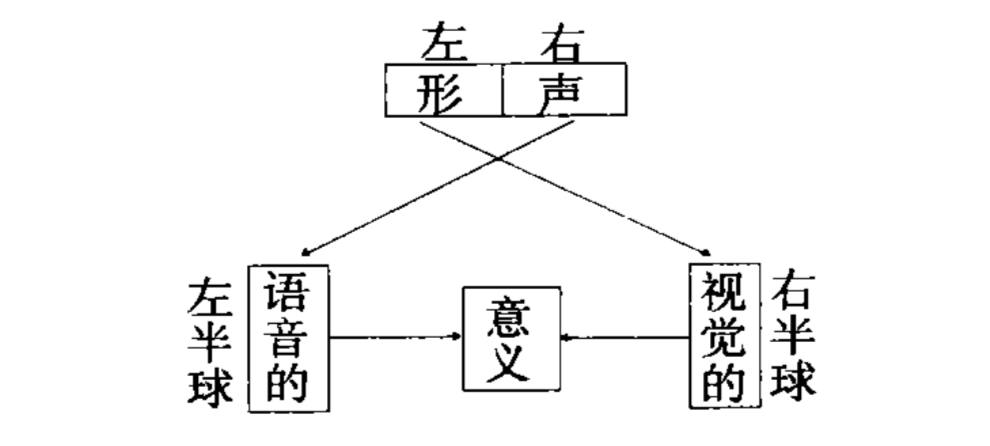

形旁与声旁相结合而产生的形声字的一大形式化特征是十有七、八的形声字都采取了左形右声形式。这一形式并非偶然,而是与我们大脑的左、右脑分工相匹配。按照神经生物学公认的看法,人类大脑的左半球负责听觉——语言思维,右半球负责视觉——空间思维⑩。同时,根据感知觉信息处理的交叉原则,右眼所知觉到的信息由左脑处理,左眼所接收到的信息由右脑处理,因而,我们有如下图式来概括地表达左形右声的形声字形式与大脑左、右半球之间的关系:

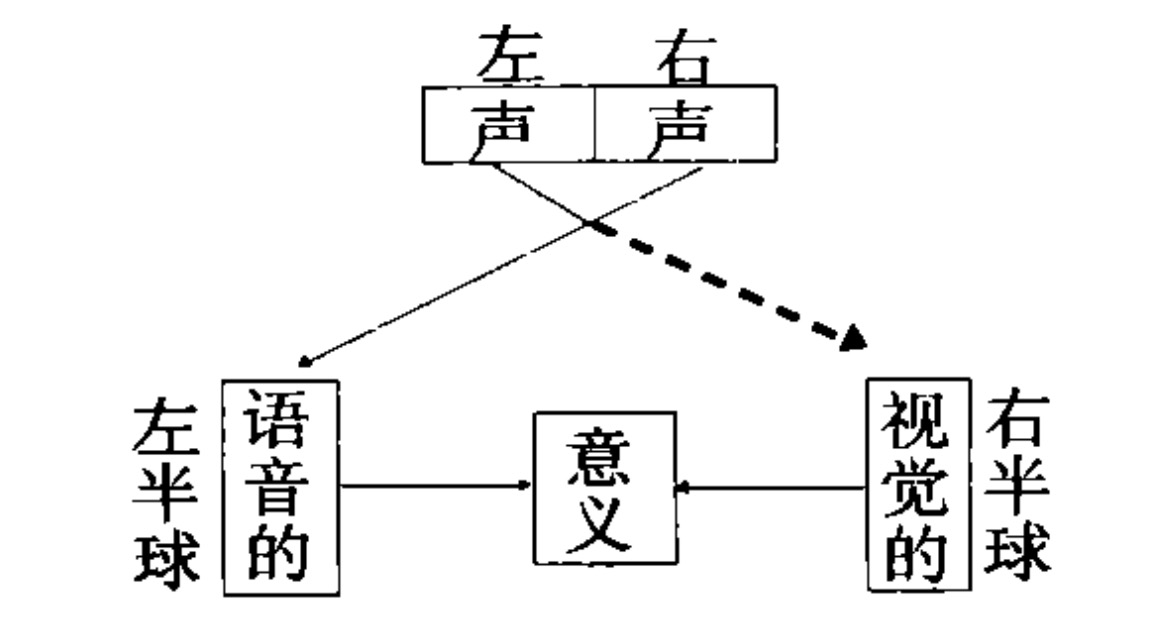

考虑到汉字的声旁起着与拼音文字相同的表音作用,则大脑对拼音文字的处理可以简单地,概括地表示为:

两相比较,我们或许说汉字阅读过程是左、右眼,左、右半球相互作用的过程,而拼音文字的阅读则是“独眼”、“独半脑(左脑)”的单侧活动过程。换句话说,在文字的水平上以形声字为主体的文字思维和以拼音文字的文字思维是两种不同的思维形式,前者是听—视觉相互作用的综合思维,后者则是听觉思维的一种变体,附属于语言思维之上。

六、结论

正是由于汉语文字所表现出视觉思维特征使我们必须对弗洛伊德关于梦,更进一步视觉表达思想的方式是一种退行的观点提出质疑。

弗洛伊德说“(梦的)这一(视觉)表达方式往往回复到早已过去的文化发展阶段,——如象形的文字,象征的关系甚至于语言思想未发展前所存在的状态。因为这一缘故,我们自然把梦工作所利用的表示称为原始的或退行方式。(《精神分析引论》第153页)”。他将视觉表达思想的方式理解为一种退行现象的观点只能在西方文字发展的历史中才能够成立,因为作为西方拼音文字的起源的古埃及的象形文字已经成为历史的遗迹,换句话说西方文字发展的历史是从象形文字转到拼音文字的历史,或者更一般地讲是象形文字所代表的视觉思维方式被拼音文字所代表的听觉思维方式所替代的历史。在这一意义上将前者视为古老,后者视为现代的是一件自然的事情,并无大错。

但是一当将此观念与汉字的发展史与现状相对质,问题就出来了。因为,不仅视觉思维与听觉思维相匹配的形声字迄今仍是中国文字的主体,而且正如我们在前面所分析的那样,汉字的发展实际上经过了三个阶段,**阶段是象形与象意字的创立,它发生在殷商之前;第二阶段则是上述两类字的表音的发展(假借),它发生在殷、周时期;第三阶段是通过义旁的添加而有的形声字发展时期,它开始于秦汉时期。也就是说,义旁添加所代表的作为一种相对象形字(一阶思维)和象意字(二阶思维)而言的更高级的,或者三阶的视觉思维形式是在听觉思维(假借)之后产生出来的。如果它不是对听觉思维的超越的话,那么,它至少也是与听觉思维并行的一种思维方式。无论如何我们不能将义旁添加这样的视觉思维活动视为一种退行现象,尽管从人类思维发展角度看作为听觉思维的主要形式的语言的产生是后于视觉表象思维的。然而正如听觉思维伴随着人类文化的进化在不断进化一样,视觉思维也处在不断地进化之中,简单地将视觉思维形式等同于一种古老的思维形式,看不到它的进化,显然会失之偏颇。

注释:

① 论文是为纪念弗洛伊德《释梦》发表一百周年而作。

② 译文参考法文有所改动, 下面所引的弗洛伊德的语录均如此。

③ 索绪尔在他的《普通语言学教程》中曾经举“树”这一词为例来说明他的关于所指与能指关系的观点。他的作为所指对象的树只是一个仅包括树干与树冠的简单的视知觉形象,而没有考虑树还应包括树根部分。在此意义上,造树(木)这一象形字的中国古人比索绪尔更好地把握了这一概念的内涵。

④ 这种分类前人已经做过,比如唐兰先生就将象形字分做三类。“一是属于人身的形,可以叫做‘象身’。二是自然界一切生物和非生物的形,可以叫做‘象物’。三是人类智慧的产物,可以叫做‘象工’。(《古文字学导论》,第94—95页)。换句话说,我们的I - IV类属唐兰先生的“象物”类,V类属于“象身”类,VI类属于“象工”类。唐先生在《中国文字学》一书(上海古籍,1979年第1版,第88页)中又加了“象事”一类。但,如果如他所言: “象事......也就是许慎的指事”的话,则象事一类应说归入他的“象意文字”范畴,而不应属于“象形文字”范畴。

另外,高明先生将偏旁分为六类(《中国古文字学通论》,文物 , 北京 , 1987, 第66页), 与我们这里的分类大同小异。

⑤ 臽字及本文的另一些字的释义参考裘锡圭先生的《文字学概要》(商务,北京,1988)颇多,特此注明。

⑥ 词是一个语言学的概念,它包括所指与能指,即义与音两部分。

⑦ 有人认为,“其”字应属形声字(参见高明《中国古文字学通论》第54页)。但该字的声符“几”在造“箕”之时,已被人们所忽视而被视为象形字(参见段玉裁《说文解字注》“箕”条,上海古籍出版社,1981,第199页)。因此,我们仍按传统的看法,将它归于象形字的范畴。

⑧ 关于转注研究相对假借而言要少一些,许慎所举的“老”与“考”的例子实际上是一种镜象关系,即“考”是“老”的翻转这种镜象关系的对子,还有“后”与“可”和“人”与“匕”等等,“匕”通常被释为“匕首”的“匕”,但实应为“考妣”的“妣”的本字。这些镜象关系的对子字当然应视为转注字,但仔细推敲之后,我们会发现它们仅属于“同意相受”的范畴, 而无法被说成是“建首一类”。只有形声字的义旁才能被理解为“建首一类”,而义旁被分配给谐声字(假借字)的过程,同样亦是“同意相受”的过程。在此意义上,许慎所举关于转注的例子老与考对于转注而言仅仅是必要的,但确不是充分的。能够满足转注定义的充要条件的应是义旁的确立与分配。关于转注研究的不同观点在高明先生的《中国古文字学通论》(文物、北京,1987年)第三章第五节有简要的述叙,可供参考。

⑨ 唐兰《中国文字学》第109页。

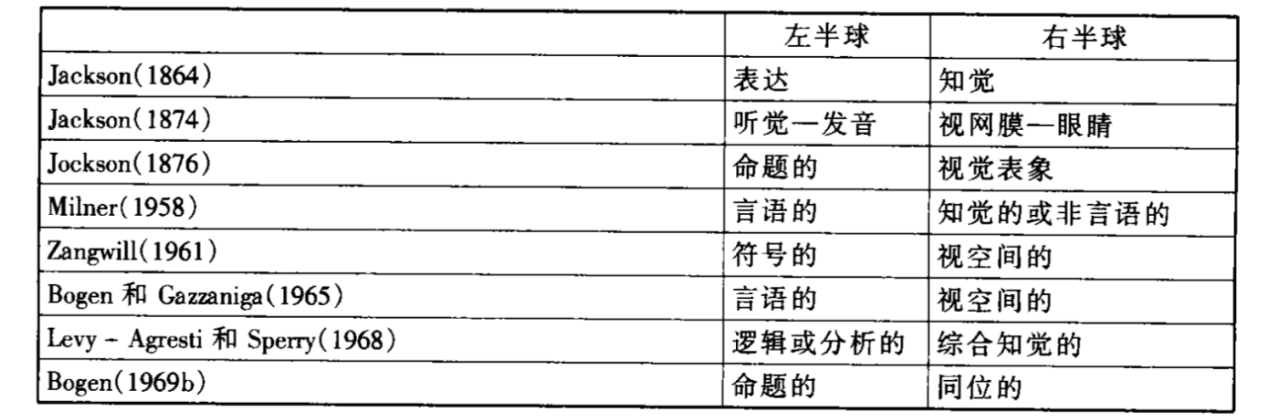

⑩ 不同的研究者对左、右半球的分工的命名有所不同,但不同名称所指示的意思是一致的,比如我们有:

引自〔澳〕K.W.沃尔什《神经心理学》,科学,北京,1984年,第295页。

End.